105년 만에 한자리에 모인 ‘마지막 궁중 벽화’… 창덕궁 내전 걸작 6점 공개

일제강점기 대한제국 마지막 황제 순종과 순정효황후의 생활 공간을 장식했던 창덕궁 내전(內殿) 벽화 6점이 105년 만에 한자리에 모였다.

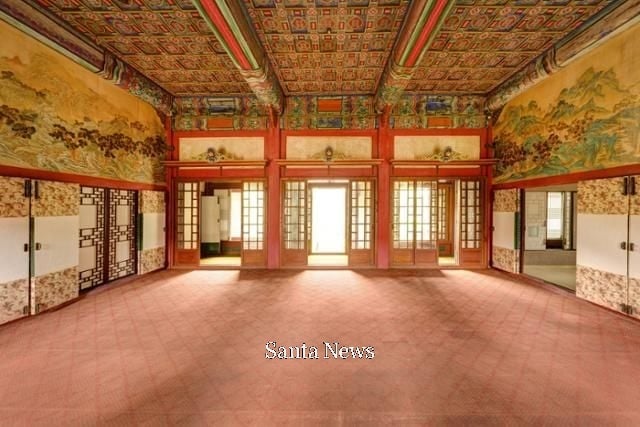

조선왕조 궁중회화의 전통과 근대 화풍이 어우러진 벽화들은 13일 서울 종로구 국립고궁박물관 특별전 *‘창덕궁의 근사한 벽화’*에서 처음으로 대중에 공개됐다. 전시장에서는 ‘총석정절경도’를 소재로 한 몰입형 미디어아트가 상영돼 관람객들의 눈길을 끌었다.

그동안 궁 안에 그대로 걸려 있었으나, 보존 처리와 연구 과정을 거쳐 이번에 처음 대중 앞에 모습을 드러냈다.

■ 1920년, 금강산을 그린 황실 주문작

1920년 재건된 창덕궁 희정당과 대조전, 경훈각 내부에는 조선시대에는 보기 드물었던 금강산 풍경화가 걸렸다. 해강 김규진(1868~1933)은 황실의 의뢰를 받아 해금강 총석정과 외금강 만물상을 직접 답사한 뒤, 높이 195cm·너비 882cm에 달하는 비단 병풍 ‘총석정절경도’와 ‘금강산만물초승경도’를 완성했다. 이 두 작품은 순종이 외국 사신을 맞이하던 희정당 접견실 양 벽을 장식했다.

당시 금강산은 일본이 관광지로 개발하던 곳이었기에, 황실 회화에 채택된 것만으로도 이례적이었다. 김규진은 정교한 필치와 화려한 색감으로 전통적인 궁중 산수화에 근대적 감각을 불어넣었다.

![13일 서울 종로구 국립고궁박물관 특별전 '창덕궁의 근사한 벽화' 전시장에 '총석정절경도'를 소재로 한 몰입형 미디어아트가 재생되고 있다. [사진제공 국립고궁박물관]](https://santanews.cdn.presscon.ai/prod/140/images/20250816/1755294140125_691609759.jpeg)

■ 내전 곳곳에 깃든 상징

순종 부부의 침전인 대조전에는 ‘봉황도’와 ‘백학도’가 서로 마주 걸렸다. 봉황은 태평성대, 백학은 부부의 화합과 장수를 기원하는 상징이다. 특히 이번 전시에서는 김은호(1892~1979)가 ‘백학도’를 완성하기 전 그린 초본(밑그림)이 최초로 공개된다.

서재 겸 휴식공간이었던 경훈각에는 심산 노수현(18991972)의 ‘삼선관파도’가 걸렸다. 이 두 작품은 속세를 떠난 신선 세계를 묘사하며 부부의 평안과 장수를 기원했다. 두 벽화 모두 이번이 일반 공개는 처음이다.

■ 근대 화가들의 이름을 남기다

이번에 공개된 6점은 김규진 외에도 이당 김은호, 정재 오일영(18901952)의 합작 ‘봉황도’, 심산 노수현, 청전 이상범 등이 그렸다. 흥미로운 점은 이들이 작품 속에 ‘근사(謹寫)’라는 표현과 함께 자신의 이름을 남겼다는 것이다. 전통 궁중회화가 철저히 익명성을 유지했던 것과 달리, 개인의 정체성을 드러내려 한 근대 회화의 흐름을 반영한다.

당시 작가들은 대부분 10~30대의 젊은 화가였으며, 1911년 설립된 한국 최초의 근대 미술교육기관 ‘서화미술회’ 출신이었다. 스승으로는 조선왕조의 마지막 화원 화가 심전 안중식과 소림 조석진이 있었다. 연구자들은 일제강점기의 황실이 조선 왕조의 미술 전통을 이어가기 위해 이들 신진 화가들에게 벽화를 의뢰했을 것으로 보고 있다.

■ "황제의 비애와 근대의 희망이 교차"

정용재 국립고궁박물관장은 “이번 작품들은 극도로 정교한 필치와 화려한 색채를 갖춰 ‘마지막 궁중회화’라 불러도 손색이 없다”며 “나라를 잃은 군주의 비애와, 새로운 시대를 향한 희망이 함께 담겨 있다”고 설명했다.

■ 미디어아트로 되살아난 100년 전 풍경

전시는 단순히 원화를 감상하는 데 그치지 않는다. ‘총석정절경도’ 등 벽화를 모티브로 제작한 몰입형 미디어아트가 2부 공간에서 상영된다. 거대한 화면에 펼쳐지는 금강산 절경과 봉황·백학의 움직임이 과거와 현재, 미래를 연결한다. 관람객이 직접 체험할 수 있는 프로그램도 마련됐다.

국립고궁박물관 개관 20주년 기념 특별전 ‘창덕궁의 근사한 벽화’는 서울 종로구 경복궁 내에서 10월 12일까지 진행된다. 이번 전시는 전통 궁중미술과 근대 화풍이 만난 희귀한 걸작들을 한자리에서 감상할 수 있는 드문 기회다.