짓밟힌 무궁화와 목포 옛 일본영사관에서 만난 우리의 기억

오는 8월 15일 광복절은 일제의 압제로부터 해방된 지 80년이 되는 뜻깊은 날이다.

올해는 단순히 ‘해방의 날’을 넘어, 그날의 의미를 오늘의 삶 속에서 어떻게 되새기고 이어갈 것인지 고민하게 한다.

기자는 여름 여행길에 목포를 찾았다가, 뜻밖에도 이 도시 한가운데서 광복절의 의미를 깊이 새길 순간과 마주하게 됐다.

그곳은 바로, 유달산 자락의 붉은 벽돌 건물 옛 일본영사관이었다.

■ 목포의 심장을 움켜쥔 건물

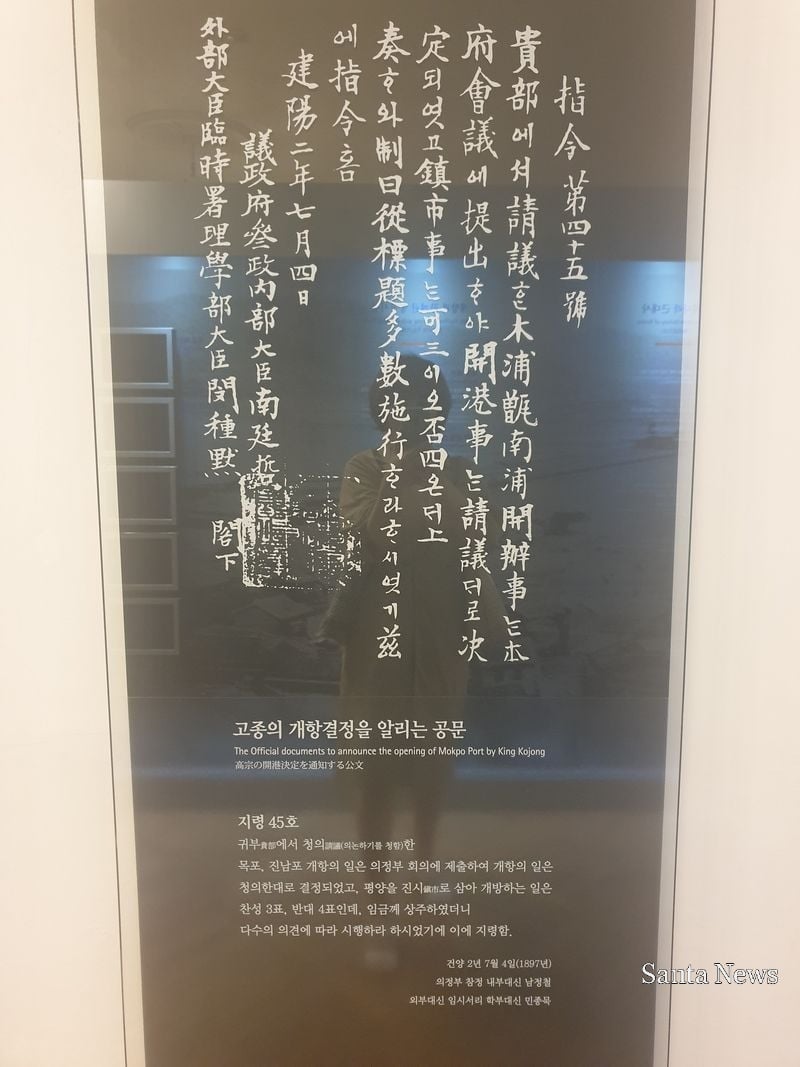

1897년 10월, 목포가 개항하자 일본은 가장 먼저 이곳에 영사관을 세웠다. 항구와 시가지를 한눈에 내려다볼 수 있는 언덕 위, 그들은 이 건물에서 목포의 정치·경제를 틀어쥐었다.

1900년 신축된 현 건물은 일본 영사관과 조선총독부 목포부청으로 사용되며, 조선인의 노동력과 자원이 빠져나가는 통로가 됐다.

당시 목포는 영산강 수운과 서해 해운이 교차하는 요충지였다. 일본은 이를 놓치지 않았다.

목포에서 거둬들인 쌀과 면화, 해산물은 일본의 산업을 키우는 연료가 되었고, 대가로 돌아온 것은 빚과 불평등뿐이었다.

■ 역사관 속, 침묵의 증언들

해방 이후 시청과 도서관, 문화회관으로 사용된 건물은 현재 목포근대역사관 1관으로 운영된다.

전시실에 들어서면 일본의 목포 진출 과정, 개항기 지도, 당시 생활상을 보여주는 유물들이 관람객을 맞는다.

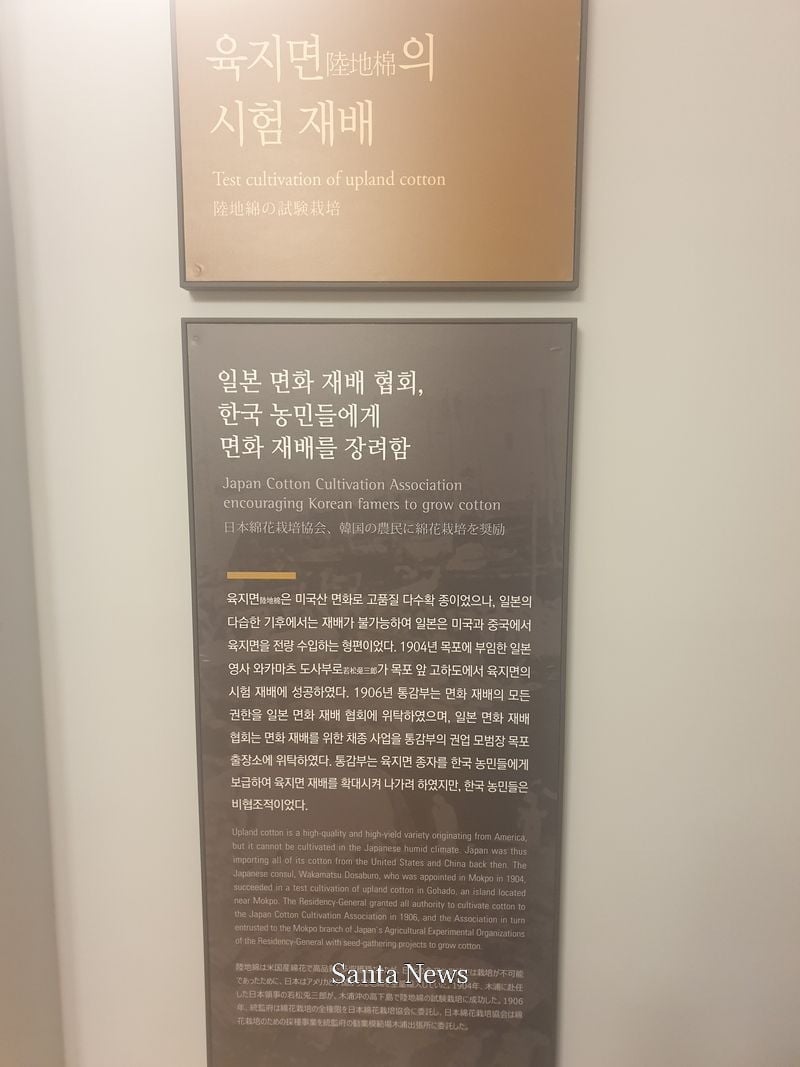

그 중 기자의 발걸음을 붙든 것은 ‘육지면 시험 재배’ 코너였다.

1906년 일본 면화 재배 협회가 설립된 뒤, 미국산 고품질 면화를 조선 땅에서 재배하도록 강제한 기록이다. 일본은 수입하던 면화를 대체하기 위해 목포와 영산강 유역을 실험장으로 삼았다.

농민들은 먹고 살기 위한 자급농을 포기해야 했고, 일본 산업을 위한 농사에 내몰렸다. 목화밭은 하얗게 물들었지만, 그 흰색 속에는 농민들의 피와 땀이 스며 있었다.

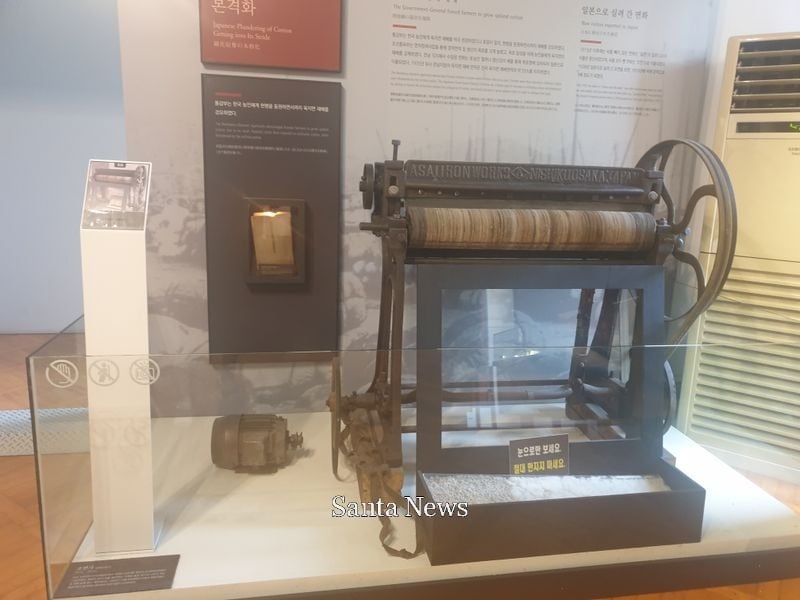

전시된 낡은 목화 가공기계는 당시의 고단함을 말없이 전했다. 철제 기계의 표면에는 세월이 만든 녹과 긁힘이 남아 있었다.

그 하나하나가 이름 없는 이들의 노동과 희생을 새긴 흉터 같았다.

■ 광복절의 질문

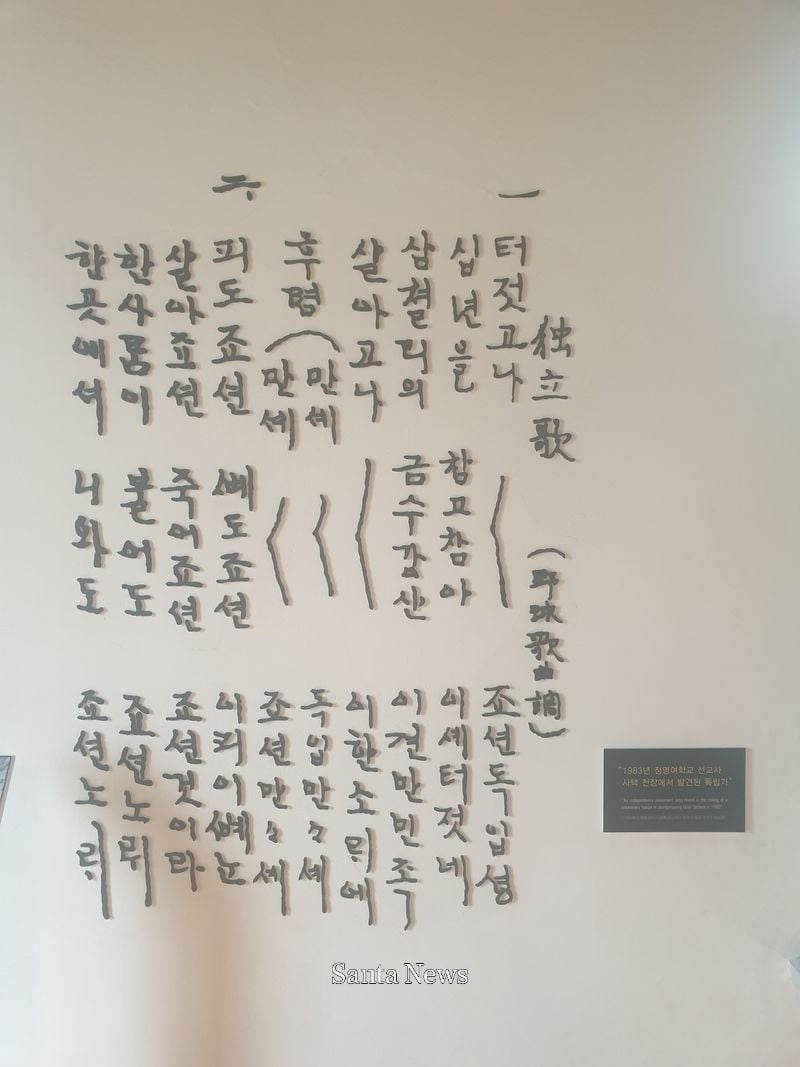

광복절은 축하와 환희의 날인 동시에, 우리에게 질문을 던지는 날이다.

“너희는 과거를 잊지 않고 있는가?”

“다시는 같은 비극을 반복하지 않기 위해 무엇을 하고 있는가?”

그 질문에 답하려면 우리는 다음을 실천해야 한다.

1. 역사 교육 강화 – 다음 세대가 왜 독립이 필요했는지, 어떤 희생이 있었는지를 분명히 알아야 한다.

2. 문화유산 보존 – 식민지 건물이라 하더라도, 교훈을 전하는 살아있는 교육 현장으로 활용해야 한다.

3. 자주와 연대 – 경제·문화·군사적 주권을 지키고, 억압받는 이들과 연대하는 힘을 길러야 한다.

■ 짓밟혀도 다시 피는 꽃

역사관을 나서는 길, 계단 아래로 시선이 향했다.

빗방울이 고인 돌계단 위에 무궁화 꽃잎이 흩어져 있었다.

일부는 발에 밟혀 찢겨 있었고, 일부는 빗물 속에 젖어 있었다.

그러나 그 빛깔만큼은 또렷하게 남아 있었다.

그 순간, 무궁화는 단순한 꽃이 아니었다.

36년의 압제 속에서도 꺾이지 않고 해방을 맞이한 우리 민족의 모습이었다.

해마다 여름이면 어김없이 피어나는 무궁화처럼, 우리의 정신도 다시 피어나야 한다.

목포 옛 일본영사관은 오늘도 묵묵히 그 자리에 서서 말한다.

“역사를 잊으면, 꽃은 다시 피지 않는다.”

짓밟힌 무궁화를 피하듯, 우리는 결코 역사를 외면해서는 안 된다.

기억은 책임이고, 그 책임이 미래를 만든다.