“낳을 용기, 키울 용기로 이어지다”

2024년 7월 도입된 보호출산제가 시행 1년을 맞았다. 임산부가 신원을 밝히지 않고도 병원에서 출산하고 출생신고까지 할 수 있도록 한 이 제도는, 아동 유기를 예방하는 안전장치로 주목받으며 점차 자리를 잡아가고 있다. 더 나아가, 보호출산을 신청했던 일부 여성들이 상담 과정에서 아이를 직접 키우겠다는 결심으로 전환하는 긍정적 흐름도 확인되고 있다.

“익명 출산에서 양육 결심까지… 제도가 만든 변화”

보건복지부가 최근 공개한 자료에 따르면, 보호출산제가 시행된 2024년 7월 19일부터 올해 7월 17일까지 총 109명의 여성이 보호출산을 선택한 것으로 나타났다. 보호출산은 임신 사실을 알리기 어려운 상황에 놓인 여성이 가명으로 병원에서 출산한 뒤, 아이를 국가나 지자체에 안전하게 인계할 수 있도록 한 제도다.

보호출산을 진행하려면 단순히 출산하는 것만으로 끝나지 않는다. 정부가 지정한 17개 위기임산부 상담기관에서 심층상담을 받고, 최소 7일의 숙려 기간을 거쳐야 한다. 이 상담 기간 동안 경제적·법률적·정서적 지원 제도를 안내받고, 미래에 대한 다양한 가능성을 모색하게 된다.

실제 상담자 중 상당수가 이 과정을 통해 아이를 직접 키우겠다는 결정을 내리고 있다. 전체 심층상담자 340명 가운데 129명이 보호출산을 신청했고, 이 중 20명은 신청을 철회하고 양육을 선택한 것으로 확인됐다. 익명 출산이라는 최후의 선택지가, 오히려 부모와 아이 모두를 위한 출발점이 된 셈이다.

사례 1: “나흘 만에 아이를 데려왔어요”

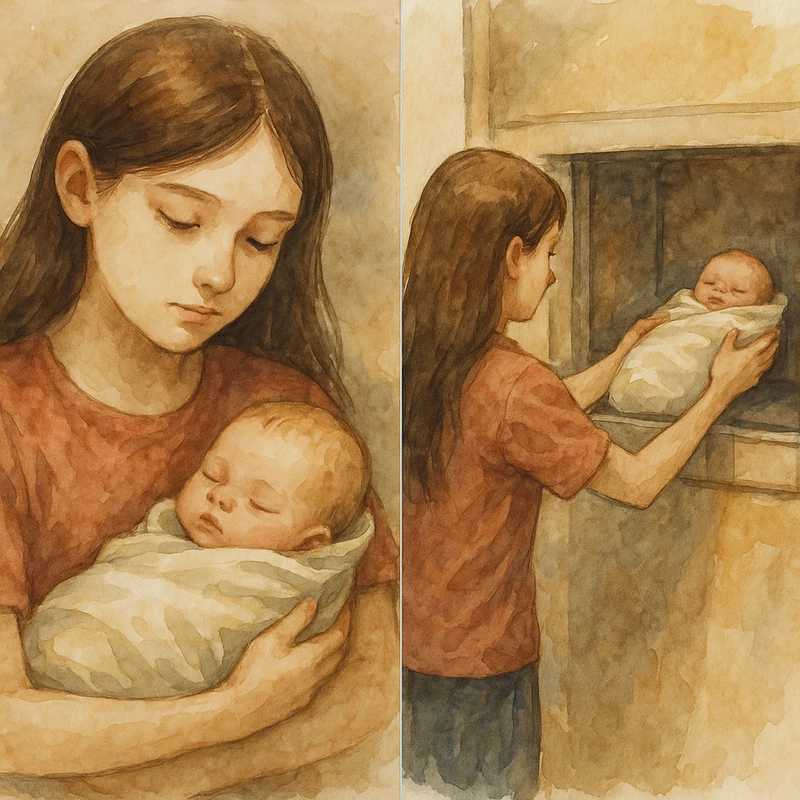

고등학교 재학 중 예기치 못한 임신을 하게 된 김희진(가명·18) 씨는 보호출산을 선택해 아이를 위탁기관에 맡겼다. 하지만 4일도 지나지 않아 아이를 다시 데려왔다. 그는 “처음엔 내 처지가 너무 불안정해서 양육이 불가능하다고 생각했다. 그런데 막상 아이를 보내고 나니 웃는 얼굴, 작게 움켜쥐던 손, 모든 게 머릿속을 떠나질 않았다”며 “죽이 되든 밥이 되든, 내가 이 아이를 안고 살아야겠다는 생각이 들었다”고 털어놨다.

사례 2: “나중에 날 찾아와도 괜찮아요”

다른 선택을 한 이도 있다. 20대 중반의 이희경(가명·26) 씨는 보호출산 문턱까지 갔다가 ‘실명 입양’을 결정했다. 그는 “내가 잘 키우지 못할까봐, 그리고 아이가 나 때문에 상처 받을까봐 걱정됐다”며 “그래도 익명이 아닌 실명으로 입양을 보낸 이유는, 언젠가 아이가 나를 찾아도 괜찮다고 생각했기 때문”이라고 말했다. 그는 “아이에게 더 좋은 환경을 주고 싶었다”고 덧붙였다.

보호출산제, 실제 유기 아동 줄이는 데 효과

보호출산제가 도입되면서 아동 유기 건수는 실제로 크게 줄었다. 보건복지부가 발표한 ‘2024년 보호대상아동 현황’에 따르면, 2023년 88명이었던 유기 아동 수는 2024년 30명으로 감소했다. 특히 민간 위기영아 보호시설 ‘베이비박스’에 맡겨진 아동 수도 뚜렷하게 줄고 있다. 2021년 113명, 2022년 106명, 2023년 79명에서 2024년에는 33명, 올해 현재까지는 16명에 그쳤다. 일부는 보호출산 안내를 받은 뒤 제도권 내에서 출산을 진행했다.

이는 기존에 비공식적·위험한 방식으로 아이를 포기해야 했던 여성들이 보호출산제를 통해 제도 안으로 들어오고 있음을 보여주는 변화다. 익명 출산이 법적 보호를 받으며 진행되면서, 불법 유기와 범죄의 가능성도 줄어든다는 평가다.

“보호출산은 마지막 수단… 목표는 ‘함께 키울 용기’”

보호출산제는 단순히 익명 출산을 허용하는 제도를 넘어, 위기 상황에 처한 여성들이 사회적 지지 속에서 결정할 수 있는 구조를 만들어주는 제도다. 상담기관들은 보호출산이 양육을 위한 고민의 ‘출발점’이 되도록 유도하고 있다. 실제로 보호출산을 신청했다가 제도적 지원을 알게 되고, 자립의지를 다지며 직접 키우겠다고 마음을 바꾸는 여성들이 늘고 있다.

전문가들은 “보호출산은 ‘포기’의 방식이 아니라, 아이와 엄마 모두가 더 안전한 선택을 할 수 있도록 만드는 사회적 장치”라고 강조한다. 서울시 위기임산부 지원기관 관계자는 “우리는 가능한 한 원가정 양육을 우선 제시하며, 보호출산은 그 이후의 선택지로 안내한다”며 “상담과 제도적 안내가 중요한 이유”라고 설명했다.

한편, 아직 제도 밖에 머무는 이들도 존재한다. 미등록 외국인 등 일부 계층은 출생신고 자체가 어려우며, 보호출산제에 대한 정보 부족으로 여전히 민간시설을 찾는 경우도 있다. 민간 아동 보호기관 관계자는 “복지 사각지대를 제도 안으로 끌어들이기 위해 국가 차원의 더 강한 개입과 홍보가 필요하다”고 지적했다.

보호출산제는 ‘비밀 출산’이라는 선택지로만 머물지 않는다. 그 안에는 낳을 수 없었던 생명을 살리고, 포기했던 엄마가 다시 아이를 품는 수많은 용기가 있다. 이제 이 제도가 단지 마지막 수단이 아니라, 시작이 될 수 있음을 우리는 확인하고 있다.