‘신청주의’의 종언 — 부양의무자 기준 폐지와 ‘찾아가는 복지’가 넘어야 할 산

8월 13일 이재명 대통령의 이 한마디는 우리 복지의 방향타를 정면으로 돌렸다.

정부는 8월 27일, 기초생활보장제도의 최대 장벽이었던 ‘부양의무자 기준’을 사실상 없애겠다고 발표했다.

생계급여는 2027년까지 가족의 소득·재산과 무관하게 당사자의 형편만으로 판단하고, 의료급여도 2030년까지 단계적으로 간소화한다. 먼저 내년까지 ‘부양비’ 제도를 없애고, 이후에는 고소득·고재산 부양가족에게만 제한적으로 적용하는 방식이다. 신청하지 못해, 혹은 몰라서, 혹은 “자식 체면” 때문에 문턱을 넘지 못하던 제도를 송두리째 바꾸겠다는 신호다.

왜 지금 ‘부양의무자 기준’인가

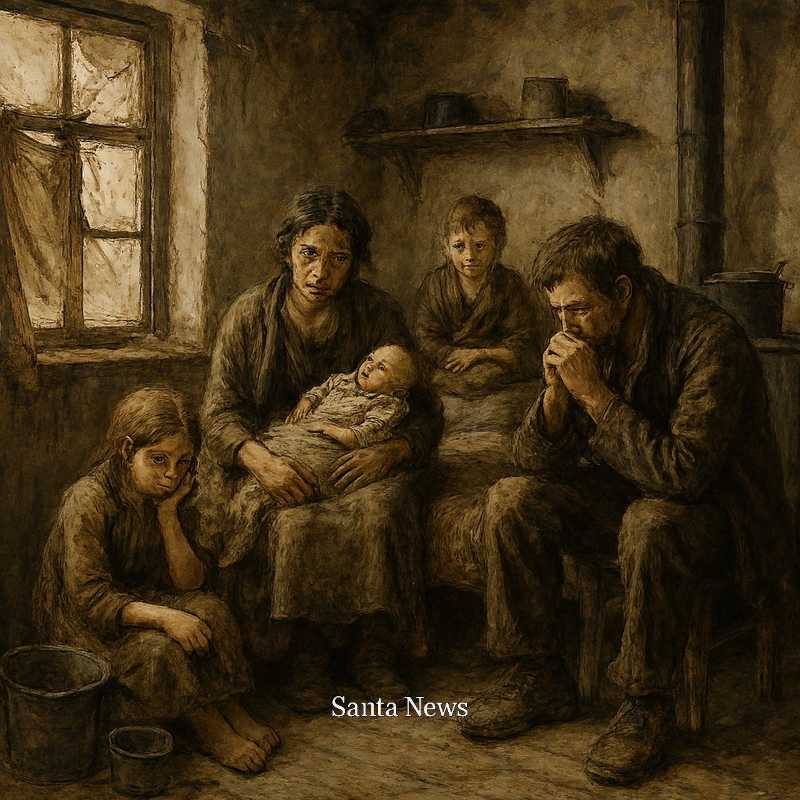

2014년 ‘송파 세 모녀’의 비극은 “있는 복지를 활용하지 못해 벌어진 참사”로 진단되며 사각지대 발굴과 ‘신청주의’ 고도화로 이어졌다. 그러나 시간이 지나 드러난 사실은 달랐다.

두 딸이 있다는 이유만으로 제도 도움 자체에서 배제된, 바로 그 부양의무자 기준이 문제의 한 축이었다. 10년이 지난 지금도 그 그림자는 길었다. 이번 정부 방침은 그 고리를 끊겠다는 선언이다.

더구나 우리 제도는 ‘몰라서 못 받는’ 이들을 여전히 양산한다. 낙인과 체면, 자존심, 주소지·등록정보 미비, 극빈자의 데이터 부재, 복잡한 서류 등 모두가 비신청(non take-up)의 고전적 요인이다. 한국보건사회연구원 등은 취약계층의 미신청 사유로 낙인·정보부족·절차부담을 반복해서 지적해왔다. “신청주의는 잔인하다”는 문제제기는 바로 이런 현실의 요약이다.

‘찾아가는’에서 ‘예측·자동’으로

정부는 이미 전기·수도·가스·통신요금 체납, 건강보험료 체납, 금융 취약 신호 등 34종 이상의 행정·공공 데이터를 연계해 위기가구를 찾아내는 시스템을 운용해왔다.

여기에 AI를 얹어 ‘예측 복지’를 고도화하고, 급기야 “신청 없이 자동지급”까지 검토하라는 대통령 지시가 나왔다. 자동안내(복지멤버십)에서 자동지급으로의 도약을 예고한 셈이다. 다만 실시간 소득·재산 조회와 광범위한 정보결합이 필요한 만큼 개인정보보호·법적 기반 정비가 전제다.

돈은 얼마나 들까 — ‘대충’이 아닌 ‘계산’을

예산은 핵심 쟁점이다. 2025년 보건복지부 총지출은 약 125.7조 원이며, 이 중 기초생활보장에만 18조 6천억 원이 배정됐다(언론 집계). 생계급여 선정기준은 2025년 1인가구 월 765,444원으로 인상되었다. 이는 실제 급여액(=선정기준액–소득인정액)을 좌우하는 기준선이다.

정부 발표대로 부양의무자 기준을 걷어내면 수급 문턱을 넘는 인원이 ‘수십만 명’ 규모로 늘어날 가능성이 크다(보도들은 60만~70만 명 수준으로 가늠). 보수·중간·확대 3가지 시나리오를 놓고, 1인가구 중심의 평균 급여를 2025년 선정기준의 6080%로 가정해 대략 계산해보자.

보수 시나리오 : 신규 30만 명 × 월 46만 원(기준의 60%) ≈ 연 1.65조 원

중간 시나리오 : 신규 50만 명 × 월 53.6만 원(70%) ≈ 연 3.21조 원

확대 시나리오 : 신규 70만 명 × 월 61.2만 원(80%) ≈ 연 5.14조 원

여기에 의료급여 편입 증가·이용량 확대(특히 만성질환·정신건강 분야), 행정·정보화 비용 등을 감안하면 총소요는 더 커질 수 있다. 반대로 실제 평균 급여는 가구 구성·근로소득 공제 등에 따라 위 가정보다 낮아질 수도 있다. 즉, 연 2~5조 원대의 추가 재정 수요가 생길 공산이 크다는 의미다. 이 범위는 어디까지나 공개된 기준액과 보도된 확대 규모를 바탕으로 한 보수적 추정치다.

좋은 정책도 설계가 전부 — 예상되는 부작용과 안전장치

의료이용 급증(의료급여 남용·과잉)

본인부담이 낮은 의료급여 특성상, 급격한 편입 확대는 외래 빈도 증가·약품비 상승 등 재정 압박을 키울 수 있다. 현장의 남용 시그널 모니터링, 상병·처방 패턴 기반의 이상징후 감시, 1차의료 중심의 ‘게이트키핑’이 함께 가야 한다. 2025년 의료급여 제도개편 문건(보건복지부)은 건강생활유지비 상향, 부양비 인하 등 보장성 강화 방향을 이미 담고 있다.

가족관계 왜곡·갈등 노출

부양의무자 기준이 사라지면 가족 간 경제적 ‘간섭’은 줄지만, 반대로 가족 돌봄이 국가로 전가된다는 인식이 생길 수 있다. 그러나 지금까지의 기준이 초래한 부작용—형식적 가족 때문에 제도 밖으로 밀려난 현실—을 생각하면, 당사자 중심의 권리 보장으로 균형을 옮기는 것이 맞다. 정부는 ‘가족이 지원해도 좋지만, 지원하지 않는다고 당사자 권리를 박탈하지 않는다’는 원칙을 분명히 해야 한다.

개인정보·디지털 격차 리스크

예측·자동지급은 데이터의 바다에서 작동한다. 소득·재산·가구 변동을 실시간으로 이어 붙이는 만큼 정보 최소수집·목적 제한·익명화·옵트아웃(거부권) 같은 안전장치가 필수다. 문자·앱을 못 쓰는 고령층·장애인에겐 대면·전화·우편 등 오프라인 기본 루트를 끝까지 보장해야 한다.

행정현장 포화

급여 산정·조사·사후관리 업무량이 단기간 급증한다. 읍면동 인력·예산의 동시 증액, 케이스 매니저 1인당 담당가구 상한 설정, AI 사전심사와 현장확인의 ‘투트랙’을 정착시켜야 한다. 위기가구 발굴 데이터(단전·단수, 보험료 체납 등 34종)는 알림이지 판정이 아니다—현장 확인과 연계될 때 비로소 ‘복지’가 된다.

어떻게 설계할 것인가 — 실무 10계명

법·제도 일괄정비 : ‘사회보장급여법’·개인정보보호법·전자정부법을 함께 손봐 자동안내를 자동지급 전환의 법적 근거와 감사 트랙을 마련해야 한다.

자동안내 기본, 자동지급 선택 : 생계급여·아동급여 등 정량 판정형은 자동지급 기본값, 복합판정형은 ‘원클릭 신청’으로 단계화해야 한다.

복지로

옵트아웃(거부권) 보장 : “원하지 않으면 반납·거부” 원칙을 제도화해 낙인·사생활 우려를 줄인다.