[칼럼] 전세사기, AI로 계약 전에 막을 수 있다

위험은 있었지만, 경고는 없었다

"연결되지 않았고, 닿을 수 없었던 정보"

전세사기는 조용히 다가온다. 계약서를 앞에 두고 있을 때까지도, 이 상황이 위험하다는 말을 듣지 못한 채 도장을 찍게 되는 일이 있다.

근저당이 어떻게 얽혀 있는지, 집값이 보증금보다 낮은 건지, 임대인의 이력이 수상한 건지, 그런 정보는 어딘가에 흩어져 있었지만, 누구도 그것을 하나로 짚어 설명해 주진 않았다.

등기부 등본은 법원 사이트에서 따로 떼야 하고, 실거래가는 국토부에서 확인해야 한다. 보증금이 시세보다 높은지, 수상한 거래 이력이 반복되고 있는지는 전문가가 아니면 판단하기 어렵다.

정보가 없었던 것은 아니지만, 서로 연결되지 않았고, 일반인이 해석하기엔 지나치게 복잡하게 흩어져 있었다. 그렇게 준비되지 않은 상태로, 누군가는 위험을 앞에 두고도 그 사실을 알지 못한 채 계약을 마주하게 된다.

결국, 위험이 너무 늦게서야 보이는 구조 속에 놓이게 되는 것이다.

아는게 힘이라는 말은 반만 맞다

"정보는 많지만, 그게 ‘안전’을 보장하진 않는다"

전세사기를 피하려면, 어떤 정보가 필요한지를 미리 알고 있어야 하고, 그것을 어디서 어떻게 찾아야 하는지도 알아야 한다.

법원, 국토부, 부동산 포털, 지자체 시스템까지 제각각 따로 들어가서 자료를 확인하고, 그것들을 스스로 비교하고 판단해야 한다.

유튜브나 SNS에는 ‘이런 집 조심하세요’라는 영상과 게시글이 넘쳐나지만, 그건 제도적인 안내가 아니라 어디까지나 개인의 경험에 의존한 정보다.

결국 이 모든 과정은, 위험을 막기 위해 시민이 혼자 감당해야 하는 공부가 되어버렸다. 정보는 있는데, 그걸 찾아내고 해석하는 일은 오롯이 개인의 책임으로 남겨져 있다.

전세사기를 피하려면 공부를 잘해야 한다는 현실이, 어쩌면 가장 비현실적인 구조일지 모른다.

AI를 활용한 안심을 설계하는 사회

"모으고, 해석하고, 알려주는 기술의 역할"

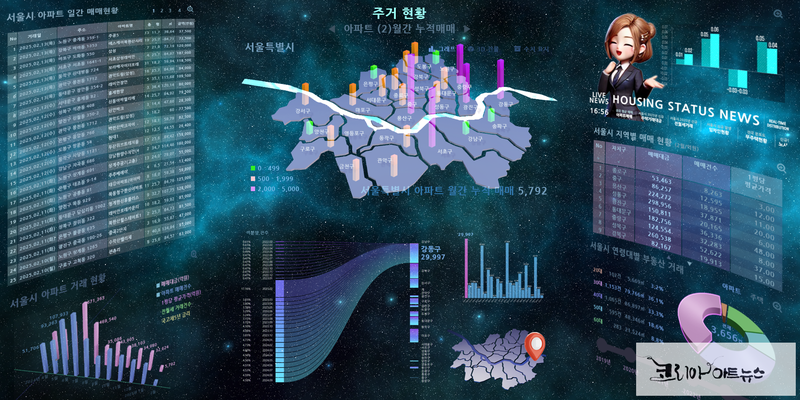

계약 전에 필요한 정보는 이미 존재하지만, 서로 흩어져 있다면 전세사기를 사전에 판단하기란 쉽지 않다. 이에 계약 매물의 주소를 기준으로 다양한 데이터를 자동으로 수집하고, 이를 종합해 위험도를 판단하는 알고리즘이 필요하다. 이 알고리즘은 어떤 요소를 위험 신호로 간주할지, 어떤 조건에서 경고를 보낼지를 정밀하게 설계해야 하며, 위험 징후를 조기에 감지하고 전달하는 데 초점을 맞춰야 한다.

이렇게 구성된 시스템은 정보 제공을 넘어, 위험을 분석하고 판단하는 해석형 AI로 기능할 수 있다. 사용자는 주소만 입력하면, 알고리즘이 관련 데이터를 종합해 위험 여부를 자동으로 판단해준다. 핵심은 정보를 어떻게 해석하느냐에 있으며, AI는 이 과정을 자동화해 사람 대신 위험을 감지하고 알려주는 역할을 한다.

이 기술은 임차인이 안심하고 계약할 수 있도록 실질적인 도움을 준다. 정보가 이렇게 작동할 때, 그것은 전세사기를 막는 공공의 안전망이 된다. 특히 첫 전세 계약을 앞둔 청년이나 신혼부부처럼, 정보 접근이 어렵고 경험이 부족한 이들에게는 강력한 보호막이 될 수 있다.

물론 이 도구 하나만으로 모든 문제를 해결할 수는 없다. 그러나 위험을 줄이고, 더 신뢰할 수 있는 환경으로 나아가기 위한 실질적인 기반이 될 수는 있다.

기술의 진보는 청년과 약자, 그리고 정보 활용이 어려운 이들을 향할 때 가장 큰 가치를 발한다.

우리 사회의 실력은, 결국 가장 약한 지점을 얼마나 세심하게 살펴왔는가로 증명될 것이다.

이제 필요한 것은, 이 기술을 공공의 보호 체계로 실현해, 모두가 안심하고 계약할 수 있는 사회를 앞당기는 일이다.

시인, 칼럼니스트, IT AI 연구원 , KAN 전문기자

(주)데이터포털에서 빅데이터시각화팀장으로서 데이터 시각화와 AI 기술을 활용해 공공데이터의 효율적인 활용을 위한 연구에 주력하고 있음.

시인과 컬럼니스트로도 활동하며, 문학과 데이터 과학을 접목하여 AI 플랫폼 시대에 사는 우리들이 나아갈 방향을 제시하고자 함

[편집자주 : 이 칼럼은 제휴매체인 코리아아트뉴스의 협조로 게재합니다]