기억을 잃어가는 사회

치매 환자 100만 명 시대 — 기억을 잃어가는 사회를 어떻게 돌볼 것인가

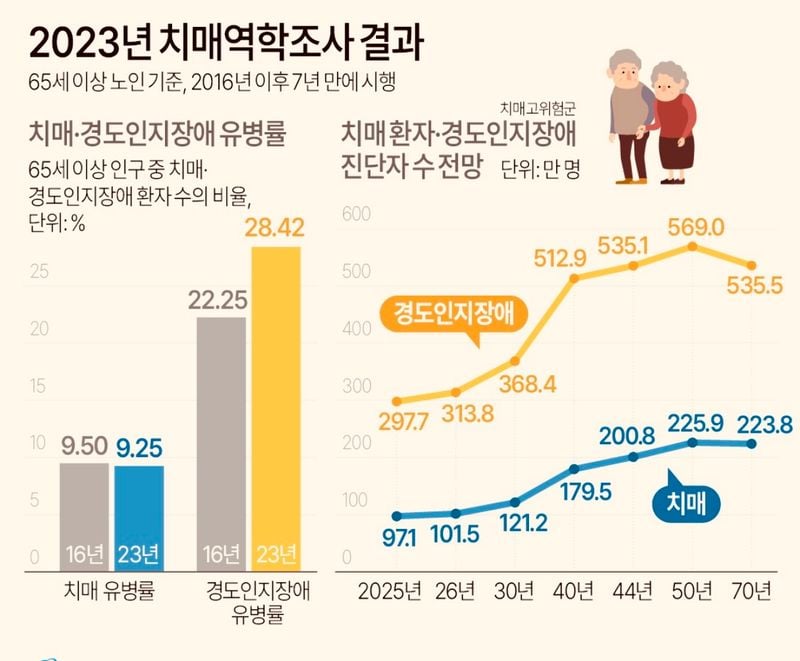

우리나라 치매 환자 수가 100만 명에 이르렀다. 단순한 통계 수치를 넘어, 이는 우리 사회 곳곳에서 이미 일상으로 마주하는 현실이다. 고령화 속도가 세계적으로도 빠른 한국에서 치매는 더 이상 특정 가정의 문제가 아닌, 사회 전체가 함께 감당해야 할 공동의 과제가 되었다.

치매는 기억력 저하로만 설명되지 않는다. 익숙한 길을 헤매고, 평생 써 온 전화번호를 잊으며, 때로는 가장 가까운 가족의 얼굴조차 낯설어지는 병이다.

서울의 한 아파트 단지에서는 매일 아침 같은 시간, 같은 복장을 한 노인이 경비실 앞을 서성인다. 집으로 돌아가는 길을 잊었기 때문이다.

이웃들은 그를 ‘괜찮으세요?’라는 말로 맞이하고, 관리사무소는 가족에게 연락하는 일을 반복한다. 이런 장면은 더 이상 특별한 뉴스가 아니다.

문제는 환자만의 고통이 아니라 돌봄을 맡은 가족의 삶까지 바꿔 놓는다는 데 있다.

직장을 그만두고 부모를 간병하는 중년 자녀, 밤마다 불안 증세로 잠을 설치는 배우자,

감정노동과 경제적 부담을 동시에 짊어진 가족들은 제2의 환자가된다.

장기요양시설 입소를 고민하면서도 죄책감에 괴로워하는 마음은 많은 가정이 공유하는 감정이다.

국가 차원의 대응도 확대되고 있다. 보건복지부와 국민건강보험공단을 중심으로 치매안심센터, 장기요양보험, 방문 돌봄 서비스 등이 운영되고 있다.

지역 치매안심센터에서는 조기 검진과 상담, 가족 교육을 제공하며, 일정 부분 부담을 덜어주고 있다.

그러나 현장에서는 인력 부족, 지역 격차, 돌봄의 질 문제 등이 여전히 지적된다.

농어촌이나 소도시로 갈수록 접근성은 떨어지고, 가족의 부담은 커진다.

치매 100만 명 시대가 던지는 질문은 분명하다.

우리는 얼마나 ‘기억을 잃은 이들’에게 친절한 사회인가. 엘리베이터에서 길을 잃은 어르신을 기다려 줄 여유, 반복되는 질문에 짜증 대신 미소로 답할 수 있는 문화,

돌봄을 개인의 희생이 아니라 사회적 책임으로 나누는 제도가 필요하다.

전문가들은 치매는 예방과 관리가 가능한 질환이라고 말한다.

조기 진단, 규칙적인 운동, 사회적 관계 유지가 증상 진행을 늦출 수 있다.

동시에 환자와 가족을 향한 시선도 바뀌어야 한다.

치매는 부끄러운 병이 아니라, 누구나 맞닥뜨릴 수 있는 삶의 한 과정이다.

기억이 사라져도 존엄은 남는다. 치매 환자 100만 명 시대의 해법은 거창한 구호보다,

일상에서의 작은 배려와 지속 가능한 사회적 돌봄에서 시작된다.

잊혀 가는 기억을 붙잡는 손길이 많아질수록, 우리 사회의 품격은 한층 더 단단해질 것이다.