부자였던 윤치호, 돈 앞에서 가장 인간적인 고민을 하다

“돈을 두고 무엇 하느냐?” 누군가는 부자에게 이렇게 묻는다. 하지만 부자도 사람이었고, 돈 앞에서는 결코 자유롭지 못했다. 윤치호는 그 생생한 증언을 우리에게 남겼다.

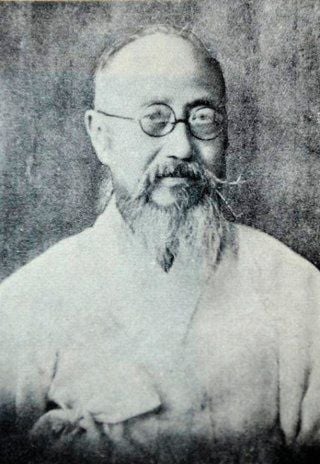

조선 말기와 일제강점기라는 혼란한 시대, 윤치호는 개화운동의 선두주자이자 다수 교육기관의 설립·운영에 참여한 인물이었다. 애국가 작사자로도 알려져 있으며, YMCA와 교회 활동, 연희전문·이화전문 등 교육기관의 재정 지원에도 앞장섰다. 그러나 일제 강점기에 친일 행보를 보인 점 때문에 지금도 뜨거운 논쟁의 대상이다.

이 논란과 별개로, 그가 평생 써 내려간 일기에는 인간 윤치호의 복잡한 내면이 고스란히 담겨 있다. 특히 ‘돈’이라는 주제는 반복해서 등장한다. 그가 남긴 기록은 단순한 재정 관리의 문제가 아닌, 돈 앞에서의 인간적 갈등과 고뇌를 보여준다.

“돈 좀 주십시오” 하루 아홉 명의 방문자들

윤치호가 기록한 일기에는 돈을 요청하는 수많은 사람들의 사연이 등장한다. 자녀 학비부터 유학 경비, 심지어 지붕 수리 비용이나 군 항구 건설 기부까지, 개인과 공공기관 모두 그를 찾았다. 때로는 일면식도 없거나 오랜만에 찾아온 이들이 대부분이었다. 윤치호는 씁쓸하게 적었다. “순수한 우정으로 찾아오는 사람은 없다.”

이런 요청을 대부분 거절하면서도 그는 꾸준히 기부했다. 당시 기준으로 매달 수천 원 이상의 금액을 교육과 선교 사업에 사용했고, 일기에는 "무리한 요청은 거절하지만, 꼭 도와야 한다고 느끼는 경우는 돈 마련을 고민한다"는 고백도 있다. 그런데도 주변의 평가는 싸늘했다. “그 많은 돈을 가지고도 왜 안 주느냐”는 비난이 그를 따라다녔다.

“도와줬는데, 왜 더 안 도와주느냐”는 핀잔

더 큰 고통은 기부 이후에 찾아왔다. 학비를 대준 이들조차 고마움을 표시하지 않았고, 오히려 추가 지원을 요구했다. 어떤 이는 원하는 액수를 받지 못하자, 윤치호를 “구두쇠”라고 비난하며 부자를 비판하는 장문의 편지를 보냈다. 그가 직접 표현한 분노는 당시의 씁쓸함을 짐작하게 한다. 기부는 감사 대신 요구로 되돌아오는 일이 다반사였다.

가족에게도 쉬운 일이 아니었다

윤치호는 돈 문제로 가족과도 갈등을 겪었다. 사위는 딸과의 결혼을 통해 토지와 자산을 얻으려 했고, 아들은 무모한 사업으로 큰 빚을 졌다. 그가 평생을 아껴온 재산은 결국 자녀의 실수로 위기에 처했고, 윤치호는 “거지 신세가 되는 것을 막기 위해 희생해야 했다”며 좌절감을 토로했다.

부자도 돈에서 자유롭지 못하다

태평양전쟁기에는 세금, 국채, 애국기부금 부담까지 겹쳐, 그는 부자였음에도 생활비 마련을 위해 빚을 져야 했다. “쌀을 팔아도 수입이 없고, 생활비는 계속 들어가니 빚 없이 살 수 없다”는 그의 일기는, 전시 체제 하 부자의 모습이 어떠했는지를 잘 보여준다.

윤치호의 기록은 아이러니로 가득하다. 그는 거액을 기부하면서도 욕을 먹었고, 가족에게조차 실망을 겪었으며, 결국 빚에 허덕였다. 그의 인생을 통해 알 수 있는 건 분명하다. 돈이 많다고 해서 인간적 고민과 갈등에서 자유로운 것은 아니며, 때로는 오히려 더 깊은 외로움과 책임의 무게를 짊어지게 된다는 사실이다.

글을 마치며

윤치호는 우리에게 큰 교훈을 남긴다. 돈은 관계를 왜곡시키고, 도움은 고마움보다 기대를 낳기도 한다. 친일 행적과는 별개로, 그의 일기는 부자라는 이유로 외롭고 고단했던 한 인간의 심리를 들여다보게 만든다. 돈이 모든 걸 해결하지 못한다는 사실, 그리고 오히려 더 복잡하게 만들 수 있다는 진실은 시대를 넘어 지금도 유효하다.