제80주년 광복절 계기 독립유공자 311명 포상

국가보훈부(장관 권오을)는 제80주년 광복절을 맞아 1932년 중국 상해에서 대한민국임시정부 요인들의 피신을 도운 미국인 제랄딘 피치(Geraldine T. Fitch, 독립장) 여사와 국내와 미국에서 독립운동을 이끌고 태평양전쟁 기간 미군에 자원입대하여 활약한 김술근 선생(애족장) 등 311명을 독립유공자로 포상한다고 밝혔다.

독립유공자 311명(건국훈장 독립장 2명, 애국장 13명, 애족장 56명, 건국포장 22명, 대통령표창 218명) 포상

충남 청양군 정산면 출신 ‘독립만세시위 참여’ 정연봉 선생 등 62명 포상

1949년 최초 포상 이후 총 1만 8,569명 포상... 건국훈장 1만 1,889명, 건국포장 1,562명, 대통령표창 5,118명

미국인 제랄딘 피치(Geraldine T. Fitch) 여사는 1932년 4월, 중국 상해에서 윤봉길 의거 이후 일제에 체포될 위기에 있던 김구 선생 등 임시정부 요인의 피신을 도왔다. 이후에도 피치 여사는 1940년대 미국에서 한국독립운동을 지지하는 활동을 이어간 것으로 확인됐다. 피치 여사와 함께 임시정부 요인의 피신을 도운 남편 조지 애쉬모어 피치 선생도 독립운동 공적을 인정받아 1968년 건국훈장 독립장에 서훈되었다.

평안남도 대동군 출신인 김술근 선생은 1919년, 서울에서 연희전문학교 재학 중 파고다 공원의 독립선언식에 참석한 뒤 공원 밖으로 진출해 독립만세시위를 이끌다 체포되어 징역 6월을 받았다. 이후 미국으로 유학하여 1929년 북미대한인유학생총회 보스턴 지방회 회장, 1930년 뉴욕 학생대회 토의부장 등을 역임하며 재미 한인의 단결과 독립운동 후원에 앞장섰으며, 태평양전쟁이 발발하자 독립운동 목적으로 미군에 자원입대하여 하사로 활약하였다.

그 밖에도 1920년대 초 중국 만주에서 광정단과 북로군정서에 소속되어 일본 경찰 등과 전투하고, 군자금 모집 활동 등을 하다 체포되어 징역 15년을 받은 김창준 선생(독립장)을 비롯하여, 쿠바지역에서 독립운동 지원 등의 활동을 했던 안순필 일가 6명(대통령표창), 1919년 충청남도 청양군 정산면에서 독립만세시위에 참여하다 체포된 정연봉 선생 등 정산면 출신 62명*, 1940년 조선총독부 청사 승강기 운전수로 동지들과 독립운동 방안을 협의하다 체포되어 징역 8월을 받은 최종유 선생(애족장)도 독립유공자로 포상된다.

| * 정연봉・이봉식・최상등 선생(애족장), 최인섭 선생 등 59명(대통령표창) |

이번 독립유공자 포상은 각종 재판 판결문과 수형 기록 등 국가보훈부의 대대적인 자료 발굴과 수집, 분석을 중심으로 진행됐으며, 특히 충청남도 청양군 정산면 3.1운동 참여자 62명은「범죄인명부」등 지속적인 자료 발굴・수집 등의 노력을 통해 독립유공자로 인정받았다.

올해 제80주년 광복절 계기 311명의 포상자 중 건국훈장은 71명(독립장 2, 애국장 13, 애족장 56), 건국포장은 22명, 대통령표창은 218명이다.

이에 따라 대한민국 정부 수립 이후 이번 광복절까지 총 1만 8,569명이 독립유공자로 포상되었으며, 이 가운데 건국훈장 1만 1,889명, 건국포장 1,562명, 대통령표창 5,118명이다.

권오을 국가보훈부 장관은 “제80주년 광복절 맞아 조국독립을 위해 희생·헌신한 분들을 독립유공자로 포상할 수 있게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”면서 “국가보훈부는 나라를 되찾기 위해 일신을 바치셨던 선열들의 숭고한 독립정신을 기억·계승하기 위해 한 분의 독립운동가라도 더 발굴하고 포상하여 모두를 위한 특별한 희생을 기억하고 예우할 수 있도록 노록하겠다”라고 밝혔다.

제80주년 광복절 계기를 맞아 포상될 주요 인물의 독립운동 공적은 다음과 같다.

제랄딘 피치(Geraldine T. Fitch) 여사는 미국 미시간주 출생으로 앨비언 대학을 졸업하고 감리교 선교사로 중국에 파견되었다. 그녀는 남편인 애쉬모어 피치와 1924년 결혼하였고, 이후 중국과 미국을 오가며 활동하였다.

1932년 4월 중국 상해의 홍구공원에서 윤봉길 의거가 일어났다. 윤봉길 의거는 중국 국민당 정부가 한국독립운동에 대한 지원을 강화하는 계기가 되었다. 그러나 안창호 선생 등 여러 인사가 일제에 체포되기도 하였다.

당시 피치 부부는 임시정부 요인들을 자신들의 집에 피신시켜, 일제의 감시망을 피하도록 도움을 주었다. 특히 피치 여사는 직접 차를 운전하여 임시정부 요인들이 무사히 상해를 빠져나가는데 큰 도움을 주었다. 훗날 김구 선생은 피치 부부의 도움을 받은 사실을 『백범일지』에 자세히 기록하였다.

피치 부인은 이후에도 미국으로 돌아가 1940년대 한국독립운동을 지지하는 연설을 하고 한미협회의 뉴욕지부 회장으로 활동하였다.

남편인 조지 애쉬모어 피치 선생은 1968년 임시정부 요인들의 피신을 도운 공적을 인정받아 건국훈장 독립장에 서훈되었다. 공적심사위원회에서는 피치 부인의 공적도 남편의 공적과 다르지 않다고 판단하여 독립장에 서훈하였다.

❖ 국내에서 3.1운동을 이끌고 미국에서 자원입대하여 태평양전쟁에 참전한 김술근 선생(애족장)

김술근 선생은 평남 대동 출신으로 1919년 3월 서울에서 연희전문학교 재학 중 파고다 공원에서 열린 독립선언식에 참석하고 시내를 돌며 만세시위에 참여하다 체포되어 징역 6월을 받고 옥고를 치렀다. 이후 선생은 미국으로 건너가 1929년 북미대한인유학생총회 보스턴지방회 회장, 등으로 재미 한인의 단결과 독립운동 지원에 앞장섰다. 또한 태평양전쟁이 발발하자 1942년 9월 독립운동 목적으로 미군에 자원입대하여 하사로 활약했다.

선생은 연희전문학교 수물과 제1회 졸업생으로, 미국 유학 후 명문대인 노스웨스턴대와 하버드대에서 수학한 한국 근대 제1세대 과학자였다. 연희전문 재학 시 3월 1일 만세시위의 중추로 활동했는가 하면, 힘든 미국 유학 생활 속에서도 특유의 밝은 성격으로 유학생들의 단합과 독립운동 후원에 앞장서는 등 1919년부터 광복 때까지 국내와 미국에서 독립운동에 평생을 바쳤다. 평생 독신을 고집했고, 남은 재산 5,000달러도 ‘제2의 고향’인 보스톤 한인 교회에 기부했다.

선생은 독립운동 단체에 소속되지 않은 채 독립운동에 나서 발굴 과정이 쉽지 않았다. 3.1운동은 판결문을 통해, 미국에서의 학생운동과 태평양전쟁 참전 사실은 미국 국립문서보관청(NARA)에 소장된 문서의 수집이 포상에 결정적인 단서가 되었다. 공적심사위원회는 국내와 미국을 넘나들며 독립운동에 평생을 바친 공적을 인정하여 건국훈장 애족장에 서훈하였다.

❖ 1920년대 초반 중국 만주와 국내를 넘나들며 무장투쟁에 나선 김창준 선생(독립장)

김창준 선생은 충북 제천 출신으로 1922년경 중국 장백현에서 조선독립을 목적으로 조직된 광정단에 가입하여 군사교육을 받았다. 선생은 1922년 9월 동지들과 조선독립을 목적으로 하는 군사작전 수행을 위해 국내 일본 관헌의 무기를 강탈할 것을 계획하여 압록강을 건너 9월 25일 함남 삼수군 호인면의 영성경찰관 주재소를 공격하였다. 이후에도 선생은 북로군정서에 투신하여 모연대장 이홍래의 명령에 따라 중국 왕청현 세린하 일대에서 군자금 모집 등의 활동을 하다 체포되어 징역 15년을 받았다. 선생은 옥에서 6년 10개월여를 보냈다. 고통스러운 옥고를 치르던 중 선생은 몸이 쇠약해졌으며, 결국 폐결핵으로 인해 형집행정지로 가출옥하였다. 선생의 병에 대해 일제는 “옥에서 폐결핵으로 생명을 보존할 수 없을 우려가 있다”고 기록하였다. 선생의 활동은 1920년대 중국 만주와 국내를 넘나들며 조국 독립을 위한 군사적 활 동을 진행한 대표적 모습이라고 할 수 있다. 일제도 이러한 군사적 행동에 대해 깊은 우려를 표시하였다. 독립유공자 서훈 공적심사위원회에서는 선생이 비록 6년 10개월여의 옥고를 치렀으나, 폐결핵으로 인해 생명이 위태로운 채로 출옥한 후 바로 옥고로 인한 여독으로 순국하였을 것으로 판단하였다. 이에 따라 건국훈장 독립장에 서훈하였다. 선생의 독립장 서훈은 2020년 이후 5년만이다.

❖ 이역만리 쿠바지역에서 조국 독립을 위해 헌신한 안순필 일가 6명(대통령표창)

쿠바지역 안순필 일가 6명(김원경・안군명・안정희・안홍희・안재명・안수명 선생)은 고난한 생활 속에서도 조국 독립의 희망을 놓치않고 해방 때까지 독립운동을 이어갔다. 김원경 여사(안순필 부인) 1938년부터 대한여자애국단 아바나지부 단장으로 활동하였다. 안군명・안재명・안수명 선생(아들)은 대한인국민회 아바나지방회에서 활동하며 조국의 독립운동을 지원하였으며, 안정희・안홍희 선생(딸)은 김원경 여사와 같이 대한여자애국단 아바나지부 등에서 활동하였다. 한국독립운동은 국내뿐만 아니라 해외 각지에서도 진행되었으며, 그 중 쿠바지역은 미국으로 이주하였던 한인들이 멕시코를 거쳐 정착하며 한인사회를 형성하였다. 이 지역에서의 생활은 매우 곤궁할 수밖에 없었다. 그럼에도 제2차 세계대전기 조국 독립을 위해 많은 한인들이 대한인국민회와 대한여자애국단, 재큐한족단 등에 소속되어 독립운동을 지원 하였다. 특히 안순필 일가의 독립운동은 이러한 모습의 전형이라고 할 수 있다. 안순필 일가의 독립유공자 포상은 국가보훈부의 독립유공자 발굴 업무에 따라 진행 되었다. 참고로 안순필 선생은 2023년 건국포장, 딸 안옥희 선생은 2021년 대통령표창에 서훈되어 총 8명의 일가가 독립유공자로 인정받게 되었다.

❖ 충남 청양군 정산면 정산시장에서 독립만세시위에 참여하였던 정연봉 등 62명 정연봉・이봉식・최상등 선생(애족장), 그 외 최인섭 선생 등 59명(대통령표창)

1919년 4월 5일 충남 청양군 정산면 서정리 정산시장 독립만세운동에는 약 700여명의 인원이 참여한 것으로 전해지며, 그 중 체포되어 태형을 받은 인물은 약 150여명으로 추산되며, 금번 광복절에는 62명이 독립유공자로 포상된다. 정연봉 선생과 이봉식 선생은 독립만세운동 현장에서 체포되어 태 90도, 최상등 선생은 태 70도의 처분을 받았다. 그러나 안타깝게도 이 세 분은 태형이 집행된 지 얼마 지나지 않아 태형의 여독으로 순국하였다. 독립유공자 공적심사위원회에서는 세 분의 독립만세 운동 참여와 순국사실을 인정하여 건국훈장 애족장에 서훈하였다. 그 외 독립만세운동에 참여하다 체포되어 태형을 받은 최인섭 선생 등 59명은 대통령표창에 추서된다. 충남 청양군 정산면의 만세시위는 매우 치열하게 진행된 충청지역의 대표적인 독립 만세운동으로 대상자들은 모두 적극적으로 만세시위에 참여하였다. 특히, 정산면의 사례를 통해 조선총독부가 폭력적인 형벌인 태형을 식민지 한국인에게 광범위하게 부과하였다는 것을 확인할 수 있다. 충남 청양군 정산면 지역의 포상은 국가보훈부의 『범죄인명부』 발굴・수집을 통해 진행 되었으며, 이후에도 해당 자료를 면밀히 분석하여 독립운동에 참여한 분들을 찾고자 한다.

❖ 미주지역에서 부부로서 독립운동을 지원한 황사선・김옥석 선생(애족장)

황사선 선생은 평북 의주 출신으로 1913년부터 해방 때까지 대한인국민회 북미지방총회 대표원과 부회장, 중앙집행위원으로 활동하였다. 김옥석 선생은 평북 선천 출신으로 1919년 평양 숭의여학교 재학 중 독립만세운동에 참여하다 체포되어 징역 4월을 받았다. 이후 선생은 미국으로 이주하였으며, 1944년 미국 샌프란시스코에서 대한여자애국단 샌프란시스코 지부 단장 등으로 활동하였다. 황사선 선생은 목사로서 재미한인사회의 결속을 도모하고 민족의식을 고취하는 데 앞장섰다. 그리고 김옥석 선생은 국내에서 독립만세에 참여하다 옥고를 치른 후 미국으로 이주하여 재미한인 여성 사회의 주도적 역할을 하였다. 두 분은 부부로서 재미한인사회를 이끌며 조국 독립운동을 지원한 점이 주목된다. 황사선 선생과 김옥석 선생은 국가보훈부의 독립유공자 발굴 업무에 따라 공적심사에 부의되었으며, 공적심사위원회에서는 두 분의 독립운동 공적을 인정하여 건국훈장 애족장에 서훈하였다

❖ 일제의 조선 통치 심장 조선총독부에서 조국의 독립을 꿈꾼 최종유 선생(애족장)

최종유 선생은 경기도 장단(현재 파주시) 출신이다. 선생은 1940년 일제의 조선 통치의 심장이라고 할 수 있는 조선총독부에서 승강기 운전수로 근무하던 중 동료 최명근 등과 독립운동 방안을 협의하고, 정무총감 앞으로 발송된 기밀문서를 반출하는 등의 활동을 하다 체포되어 징역 8월을 받았다.(실옥고기간 1년 2개월 10일) 만 17세의 나이에 조선총독부에서 근무하면서 민족의식을 키우고 더 나아가 동지들과 독립운동 방안을 협의하였던 선생의 활동은 독립운동 역사에서도 매우 독특한 사례이다. 일본도 조선 통치의 최고 관청에서 발생한 독립운동에 대해 매우 엄중하게 반응하였던 것이 확인된다. 이를 통해 일본의 충격을 알 수 있다. 선생과 함께 독립운동 방안을 논의하고 실행에 옮겼던 최명근 선생은 2008년 건국훈장 애족장에 서훈되었다. 선생은 국가보훈부의 독립유공자 발굴 업무에 따라 독립유공자 공적심사를 진행하였으며, 위의 공적을 인정받아 건국훈장 애족장에 서훈되었다.

❖ 징용으로 외국에서 강제노동을 하다 대일전에 참전한 김현일・이종흥 선생(건국포장)

김현일 선생은 황해도 신계군, 이종흥 선생은 황해도 서흥군 출신이다. 두 선생은 일제 말기 징용으로 사이판에 와서 강제 노동에 종사하던 중 미군의 포로가 되었다. 이후 미국 OSS가 추진한 한반도 침투작전인 냅코작전에 참여하여 훈련을 받았다. 냅코작전은 미국 OSS가 한반도에 공작원을 침투시켜 한반도 내의 정보수집 등을 위 해 재미한인 중 민간인・군인・미국 내 한인포로 등을 활용하여 추진한 한반도 침투작 전이었다. 국내에서 징용으로 사이판에서 강제 노동에 종사하고, 미군 포로가 되었으나 조국 독 립을 위한 군사훈련을 받은 두 선생의 인생역정은 독립운동의 매우 특별한 사례이자, 고된 환경 속에서도 조국 독립의 희망을 놓치 않았던 한국인의 정신을 대변한다. 냅코 작전 관련자로 현재 유일한 선생(95 독립장) 등 13명이 독립유공자에 서훈되었 으며, 두 선생은 국가보훈부의 독립유공자 발굴 업무에 따라 독립유공자 공적심사를 진행하였으며 건국포장에 서훈하였다.

❖ 어린 소년이었으나, 조국 독립에 대한 열망은 누구보다 높았던 김동하 선생(대통령표창)

김동하 선생은 경남 울산 출신으로 1928년 만 15세의 나이로 언양공립보통학교 재학 중 언양소년회 가입하여 회원으로 ‘일본인을 쳐부수고 조선을 회복하자’는 글과 태극기를 그린 문서를 경찰서 게시판에 붙이다 체포되어 징역 8월을 받았다. 김동하 선생은 어린 나이임에도 조선독립운동을 위해 노력해야한다는 동지들의 주장에 함께하여, 조선독립을 주장하는 문건과 태극기를 일본 통치의 최전선 기관인 경찰서에 게시하면서 독립의 의지를 표현하였다. 당시 어린 소년의 독립운동에 대해 지역 사회에서는 큰 관심을 보였고, 선생의 재판 에는 방청석이 만원이 될 정도로 많은 관심을 받았다. 선생과 함께 활동하다 징역 2년을 받은 이동개 선생은 2005년 건국훈장 애족장에 서훈 되었다. 선생은 국가보훈부의 독립유공자 발굴 업무에 따라 공적심사를 진행하였으며 대통령표창에 추서되었다

| 붙임 1 | 정부 포상자 명단(311명) |

□ 건국훈장 독립장 (2명)

| 김창준 | 金昌俊 | (만주방면) | 제랄딘 피치 | Geraldine T. Fitch | (독립운동지원) |

□ 건국훈장 애국장 (13명)

| 강기진 | 姜基珍 | (국내항일) | 김동건 | 金東健 | (3.1 운동) | 김봉강 | 金奉江 | (중국방면) | ||

| 김해운 | 金海雲 | (의 병) | 박봉길 | 朴鳳吉 | (만주방면) | 박철규 | 朴哲圭 | (일본방면) | ||

| 송기송 | 宋基松 | (만주방면) | 신덕현 | 申德鉉 | (국내항일) | 오동휘 | 吳東輝 | (일본방면) | ||

| 이문철 | 李文哲 | (국내항일) | 이학근 | 李學根 | (만주방면) | 조맹권 | 趙孟權 | (의 병) | ||

| 주문찬 | 朱文贊 | (국내항일) |

□ 건국훈장 애족장 (56명)

| 강석추 | 姜錫秋 | (만주방면) | 곽순영 | 郭淳英 | (3.1운동) | 김득필 | 金得弼 | (3.1운동) | ||

| 김술근 | 金述根 | (3.1운동) | 김안성 | 金安城 | (일본방면) | 김옥석 | 金玉石 | (미주방면) | ||

| 김용림 | 金容琳 | (만주방면) | 김종한 | 金鍾漢 | (만주방면) | 김희두 | 金熙斗 | (일본방면) | ||

| 남광숙 | 南光淑 | (학생운동) | 박인권 | 朴仁權 | (일본방면) | 박인석 | 朴寅錫 | (일본방면) | ||

| 심종보 | 沈宗輔 | (일본방면) | 안영준 | 安永俊 | (만주방면) | 여중선 | 呂中仙 | (3.1운동) | ||

| 오재성 | 吳在星 | (국내항일) | 유성삼 | 劉成三 | (의 병) | 이광훈 | 李光勳 | (학생운동) | ||

| 이금진 | 李金珍 | (국내항일) | 이기봉 | 李基奉 | (일본방면) | 이도혁 | 李道赫 | (학생운동) | ||

| 이병은 | 李炳垠 | (학생운동) | 이봉식 | 李鳳植 | (3.1운동) | 이영훈 | 李榮薰 | (국내항일) | ||

| 이용택 | 李用澤 | (국내항일) | 이은숙 | 李殷淑 | (국내항일) | 이장우 | 李章雨 | (일본방면) | ||

| 이정호 | 李定鎬 | (만주방면) | 이제국 | 李濟國 | (국내항일) | 이종한 | 李鍾漢 | (일본방면) | ||

| 이치순 | 李致順 | (만주방면) | 이칠성 | 李七星 | (만주방면) | 장태평 | 張泰平 | (학생운동) | ||

| 정개이 | 鄭介伊 | (3.1운동) | 정도준 | 鄭道俊 | (만주방면) | 정연봉 | 鄭延鳳 | (3.1운동) | ||

| 정춘수 | 鄭春樹 | (일본방면) | 정현재 | 鄭鉉在 | (3.1운동) | 조병옥 | 曺秉沃 | (국내항일) | ||

| 조봉순 | 趙鳳淳 | (만주방면) | 조종익 | 趙鍾翊 | (미주방면) | 진병익 | 陣秉翼 | (국내항일) | ||

| 차준균 | 車俊均 | (학생운동) | 최규대 | 崔奎臺 | (학생운동) | 최상등 | 崔相等 | (3.1운동) | ||

| 최신을 | 崔信乙 | (국내항일) | 최용범 | 崔龍範 | (국내항일) | 최인기 | 崔仁基 | (3.1운동) | ||

| 최인식 | 崔仁寔 | (국내항일) | 최종유 | 崔鍾有 | (국내항일) | 한선동 | 韓先東 | (국내항일) | ||

| 한창국 | 韓昌國 | (만주방면) | 허기봉 | 許基鳳 | (국내항일) | 허우빈 | 許禹彬 | (국내항일) | ||

| 호근영 | 扈根榮 | (의 병) | 황사선 | 黃思宣 | (미주방면) |

□ 건국포장 (22명)

| 권오황 | 權五煌 | (일본방면) | 권희준 | 權希準 | (3.1운동) | 김현일 | 金賢一 | (미주방면) | ||

| 송명옥 | 宋明玉 | (3.1운동) | 송유근 | 宋裕根 | (국내항일) | 송풍국 | 宋豊國 | (미주방면) | ||

| 신인식 | 辛仁植 | (미주방면) | 안용범 | 安容範 | (미주방면) | 양순영 | 楊順永 | (학생운동) | ||

| 이경재 | 李敬在 | (미주방면) | 이 동 | 李 童 | (국내항일) | 이종흘 | 李鍾屹 | (일본방면) | ||

| 이종흥 | 李鍾興 | (미주방면) | 이찬숙 | 李贊淑 | (미주방면) | 이치원 | 李致元 | (미주방면) | ||

| 이호직 | 李浩稷 | (미주방면) | 임광명 | 林光明 | (미주방면) | 임세규 | 林世圭 | (일본방면) | ||

| 최근하 | - | (미주방면) | 한영대 | 韓永大 | (미주방면) | 한주선 | - | (미주방면) | ||

| 홍태봉 | 洪泰奉 | (미주방면) |

□ 대통령표창 (218명) ※ 정순업은 동명이인임

| 강금수 | 姜金秀 | (3.1운동) | 강난식 | 姜蘭植 | (3.1운동) | 강남희 | 姜南熙 | (3.1운동) | ||

| 강만악 | 姜萬岳 | (3.1운동) | 강춘삼 | 康春三 | (만주방면) | 공유범 | 孔有凡 | (국내항일) | ||

| 공화범 | 孔化凡 | (국내항일) | 곽길수 | 郭吉秀 | (국내항일) | 국한종 | 鞠漢鍾 | (3.1운동) | ||

| 권수백 | 權秀伯 | (3.1운동) | 권운교 | 權云交 | (3.1운동) | 김경이 | 金慶伊 | (학생운동) | ||

| 김균하 | 金均河 | (학생운동) | 김낙구 | 金樂九 | (국내항일) | 김달순 | 金達淳 | (3.1운동) | ||

| 김덕순 | 金德順 | (국내항일) | 김돌쇠 | 金乭釗 | (3.1운동) | 김동순 | 金東順 | (3.1운동) | ||

| 김동하 | 金東河 | (국내항일) | 김명길 | 金命吉 | (3.1운동) | 김명천 | 金明天 | (3.1운동) | ||

| 김문이 | 金文伊 | (3.1운동) | 김복동 | 金卜東 | (학생운동) | 김삼득 | 金三得 | (3.1운동) | ||

| 김상규 | 金商珪 | (3.1운동) | 김상원 | 金相元 | (학생운동) | 김성삼 | 金盛三 | (3.1운동) | ||

| 김성언 | 金聖言 | (3.1운동) | 김수봉 | 金壽鳳 | (3.1운동) | 김억근 | 金憶根 | (3.1운동) | ||

| 김원경 | - | (미주방면) | 김육범 | 金六凡 | (3.1운동) | 김육지 | 金六芝 | (3.1운동) | ||

| 김이조 | 金伊祚 | (국내항일) | 김인묵 | 金仁默 | (3.1운동) | 김일태 | 金一太 | (3.1운동) | ||

| 김재우 | 金在雨 | (3.1운동) | 김정표 | 金正表 | (3.1운동) | 김정한 | 金正漢 | (국내항일) | ||

| 김진오 | 金進五 | (3.1운동) | 김찬배 | 金贊培 | (국내항일) | 김창환 | 金昌煥 | (3.1운동) | ||

| 김천만 | 金千萬 | (3.1운동) | 김치배 | 金致培 | (3.1운동) | 김태식 | 金泰植 | (3.1운동) | ||

| 김행중 | 金行仲 | (국내항일) | 김 협 | 金 浹 | (3.1운동) | 김흥남 | 金興男 | (국내항일) | ||

| 김흥산 | 金興山 | (3.1운동) | 나영동 | 羅永東 | (3.1운동) | 나인근 | 羅寅根 | (3.1운동) | ||

| 남윤룡 | 南潤龍 | (만주방면) | 남인섭 | 南麟燮 | (3.1운동) | 남정석 | 南廷錫 | (3.1운동) | ||

| 문춘실 | 文春實 | (3.1운동) | 민태식 | 閔泰植 | (3.1운동) | 박경모 | 朴景模 | (3.1운동) | ||

| 박관보 | 朴官甫 | (3.1운동) | 박기성 | 朴箕成 | (3.1운동) | 박몽술 | 朴夢述 | (3.1운동) | ||

| 박복룡 | 朴卜龍 | (3.1운동) | 박봉석 | 朴奉錫 | (3.1운동) | 박부길 | 朴富吉 | (학생운동) | ||

| 박삼진 | 朴三進 | (3.1운동) | 박삼천 | 朴三天 | (3.1운동) | 박성엽 | 朴聖葉 | (3.1운동) | ||

| 박성천 | 朴聖天 | (3.1운동) | 박영길 | 朴永吉 | (3.1운동) | 박정수 | 朴正水 | (국내항일) | ||

| 박준태 | 朴準泰 | (3.1운동) | 박진환 | 朴鎭煥 | (3.1운동) | 박찬용 | 朴贊容 | (3.1운동) | ||

| 박창서 | 朴彰緖 | (학생운동) | 박춘서 | 朴春西 | (3.1운동) | 박하동 | 朴河同 | (3.1운동) | ||

| 박희보 | 朴熙普 | (3.1운동) | 박희석 | 朴熙錫 | (3.1운동) | 백남병 | 白南柄 | (학생운동) | ||

| 변인옥 | 卞仁玉 | (국내항일) | 서만이 | 徐萬伊 | (3.1운동) | 서성모 | 徐成模 | (3.1운동) | ||

| 서성보 | 徐聖甫 | (3.1운동) | 손악암 | 孫岳岩 | (국내항일) | 송복만 | 宋福萬 | (3.1운동) | ||

| 송주헌 | 宋珠憲 | (3.1운동) | 송흥만 | 宋興萬 | (3.1운동) | 신영희 | 申永熙 | (3.1운동) | ||

| 안경덕 | 安敬德 | (3.1운동) | 안군명 | 安君明 | (미주방면) | 안금동 | 安今同 | (3.1운동) | ||

| 안수명 | - | (미주방면) | 안용순 | 安龍淳 | (3.1운동) | 안응건 | 安應乾 | (3.1운동) | ||

| 안재명 | 安在明 | (미주방면) | 안정희 | 安정희 | (미주방면) | 안홍희 | 安홍희 | (미주방면) | ||

| 양삼돌 | 梁三乭 | (3.1운동) | 양태원 | 梁泰元 | (3.1운동) | 엄봉안 | 嚴鳳眼 | (3.1운동) | ||

| 엄성구 | 嚴聖九 | (3.1운동) | 엄창덕 | 嚴昌德 | (국내항일) | 염동호 | 廉東浩 | (국내항일) | ||

| 오남기 | 吳南基 | (중국방면) | 오덕화 | 吳德和 | (3.1운동) | 오문범 | 吳文範 | (3.1운동) | ||

| 오석숭 | 吳石崇 | (국내항일) | 오영순 | 吳英淳 | (3.1운동) | 오원길 | 吳源吉 | (3.1운동) | ||

| 오은봉 | 吳殷鳳 | (3.1운동) | 오현근 | 吳鉉根 | (3.1운동) | 오흥탁 | 吳興鐸 | (학생운동) | ||

| 우달명 | 禹達明 | (3.1운동) | 우영규 | 禹英圭 | (3.1운동) | 우정윤 | 禹正倫 | (국내항일) | ||

| 원귀본 | 元貴本 | (3.1운동) | 유병옥 | 劉秉玉 | (3.1운동) | 유종호 | 劉鍾浩 | (3.1운동) | ||

| 유천식 | 柳天植 | (3.1운동) | 유태훈 | 劉台薰 | (국내항일) | 유현석 | 兪鉉石 | (3.1운동) | ||

| 윤교영 | 尹敎永 | (3.1운동) | 윤노현 | 尹魯賢 | (3.1운동) | 윤대홍 | 尹大洪 | (3.1운동) | ||

| 윤자근봉 | 尹自斤奉 | (3.1운동) | 이관영 | 李寬永 | (3.1운동) | 이도행 | 李道行 | (국내항일) | ||

| 이병각 | 李秉珏 | (국내항일) | 이상엽 | 李相燁 | (학생운동) | 이상은 | 李相殷 | (국내항일) | ||

| 이상휘 | 李相暉 | (학생운동) | 이수길 | 李壽吉 | (3.1운동) | 이수진 | 李壽辰 | (3.1운동) | ||

| 이승무 | 李承武 | (3.1운동) | 이양묵 | 李良默 | (3.1운동) | 이영규 | 李永奎 | (3.1운동) | ||

| 이원순 | 李元順 | (3.1운동) | 이의래 | 李義來 | (3.1운동) | 이익주 | 李翊柱 | (학생운동) | ||

| 이재경 | 李載景 | (3.1운동) | 이재관 | 李載寬 | (3.1운동) | 이재득 | 李再得 | (3.1운동) | ||

| 이재민 | 李宰民 | (3.1운동) | 이정로 | 李正魯 | (3.1운동) | 이종국 | 李鍾國 | (3.1운동) | ||

| 이종락 | 李鍾樂 | (3.1운동) | 이종만 | 李鍾萬 | (3.1운동) | 이창환 | 李昌煥 | (3.1운동) | ||

| 이천만 | 李天晩 | (3.1운동) | 이청운 | 李淸雲 | (3.1운동) | 이춘삼 | 李春三 | (3.1운동) | ||

| 이칠봉 | 李七峰 | (3.1운동) | 이필재 | 李弼載 | (3.1운동) | 이하용 | 李夏用 | (3.1운동) | ||

| 이형모 | 李亨模 | (3.1운동) | 이흥복 | 李興福 | (3.1운동) | 임대성 | 林大成 | (3.1운동) | ||

| 임원경 | 林元京 | (3.1운동) | 임태수 | 林泰洙 | (3.1운동) | 장경택 | 張京宅 | (3.1운동) | ||

| 장기선 | 張紀善 | (3.1운동) | 장기하 | 張起河 | (학생운동) | 장두성 | 張斗成 | (국내항일) | ||

| 장성집 | 張聖執 | (3.1운동) | 장용학 | 張龍學 | (3.1운동) | 장응천 | 張應天 | (3.1운동) | ||

| 전의득 | 全儀得 | (3.1운동) | 정무동 | 鄭茂東 | (일본방면) | 정문규 | 鄭汶圭 | (학생운동) | ||

| 정병규 | 鄭秉奎 | (만주방면) | 정순만 | 鄭順萬 | (3.1운동) | 정순업 | 鄭順業 | (3.1운동) | ||

| 정순업 | 鄭順業 | (3.1운동) | 정영학 | 鄭永學 | (3.1운동) | 정원모 | 鄭遠模 | (3.1운동) | ||

| 정원한 | 鄭源漢 | (3.1운동) | 정은산 | 鄭殷山 | (3.1운동) | 정인덕 | 鄭寅德 | (국내항일) | ||

| 정종철 | 鄭鍾喆 | (3.1운동) | 정진성 | 鄭鎭誠 | (3.1운동) | 정태린 | 鄭太麟 | (학생운동) | ||

| 조교순 | 趙敎舜 | (3.1운동) | 조명룡 | 趙明龍 | (3.1운동) | 조사근 | 趙四根 | (국내항일) | ||

| 조상현 | 趙相玄 | (3.1운동) | 조여삼 | 趙汝三 | (미주방면) | 조응국 | 趙應國 | (국내항일) | ||

| 조재윤 | 趙在閏 | (3.1운동) | 조재철 | 趙在喆 | (3.1운동) | 조종락 | 趙鍾樂 | (3.1운동) | ||

| 조종원 | 趙鍾元 | (3.1운동) | 조종필 | 趙鍾弼 | (3.1운동) | 지기찬 | 池己瓚 | (3.1운동) | ||

| 채홍두 | 蔡洪斗 | (의 병) | 최경팔 | 崔敬八 | (3.1운동) | 최남산 | 崔南山 | (3.1운동) | ||

| 최덕준 | 崔德俊 | (3.1운동) | 최돈영 | 崔燉瑛 | (3.1운동) | 최병칠 | 崔秉七 | (국내항일) | ||

| 최봉현 | 崔鳳鉉 | (3.1운동) | 최성조 | 崔聖祚 | (3.1운동) | 최억준 | 崔億俊 | (3.1운동) | ||

| 최옥종 | 崔玉宗 | (국내항일) | 최우수 | 崔于壽 | (국내항일) | 최인갑 | 崔仁甲 | (3.1운동) | ||

| 최인섭 | 崔仁燮 | (3.1운동) | 최일남 | 崔一男 | (3.1운동) | 최진수 | 崔眞壽 | (3.1운동) | ||

| 최한영 | 崔漢榮 | (의 병) | 표복성 | 表福星 | (3.1운동) | 한사겸 | 韓士兼 | (3.1운동) | ||

| 한성수 | 韓聖洙 | (3.1운동) | 한원길 | 韓元吉 | (3.1운동) | 한재곤 | 韓在坤 | (3.1운동) | ||

| 한종호 | 韓鍾浩 | (3.1운동) | 한태금 | 韓泰金 | (국내항일) | 허 애 | 許 靄 | (3.1운동) | ||

| 홍열후 | 洪說厚 | (3.1운동) | 황경수 | 黃慶秀 | (3.1운동) |

| 붙임 2 | 정부 포상자 운동계열・출신 지역별 현황 |

□ 운동 계열별 현황

| 총계 | 의병 | 3.1 운동 | 국내 항일 | 학생 운동 | 만주 방면 | 일본 방면 | 미주 방면 | 중국 방면 | 독립 운동 지원 |

| 311 | 6 | 173 | 51 | 22 | 17 | 15 | 24 | 2 | 1 |

□ 출신 지역별 현황

ㅇ 서울지역 : 3명

ㅇ 인천・경기지역 : 59명

인천 광역시 | 남양주시 | 수원시 | 고양시 | 평택시 | 이천시 | 용인시 | 시흥시 | 포천시 |

| 1 | 31 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

ㅇ 강원지역 : 16명

| 화천군 | 양구군 | 이천군 | 철원군 | 강릉시 | 양양군 | 춘천시 |

| 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

ㅇ 대전・충남지역 : 103명

| 대전광역시 | 청양군 | 홍성군 | 논산시 | 공주시 | 부여군 |

| 1 | 67 | 25 | 5 | 3 | 2 |

ㅇ 광주・전남지역 : 21명

광주 광역시 | 무안군 | 목포시 | 해남군 | 곡성군 | 담양군 | 완도군 | 영암군 | 장성군 | 화순군 |

| 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

ㅇ 경북지역 : 16명

| 영덕군 | 경주시 | 의성군 | 예천군 | 칠곡군 | 달성군 | 문경시 | 안동시 | 영양군 | 상주시 |

| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

ㅇ 부산・울산・경남지역 : 21명

부산 광역시 | 울산 광역시 | 산청군 | 창원시 | 의령군 | 함양군 | 합천군 | 양산시 | 사천시 | 진주시 | 함안군 |

| 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

ㅇ 전북지역 : 6명

| 고창군 | 전주시 | 정읍시 |

| 4 | 1 | 1 |

ㅇ 기타

- 북한지역 : 55명

- 출신지 미상 : 8명

| 붙임 3 | 주요 포상 대상 세부 내용 |

❶ 고(故) 제랄딘 피치 선생

□ 인적사항

| 유공자명 | 생년월일 | 본 적 | 훈 격 |

| 사망년월일 | 주 소 | ||

제랄딘 피치 (Geraldine T. Fitch) | 1892.09.09. | 미국 미시간주 | 건국훈장 독립장 |

| 1976.09.23. | 중국 상해 등 |

□ 공적개요

ㅇ 1932년 4월 중국 상해에서 윤봉길 의거 이후 김구 등 대한민국임시정부 요인들의 피신을 도움

ㅇ 1942년 한인자유대회에서 한국독립을 지지하는 연설 및 언론 활동을 하고, 1944년 6월 뉴욕에서 설립된 한미협회 회장으로 활동

□ 활동의 의의

ㅇ 대상자와 남편 조지 애쉬모어 피치는 윤봉길 의거 직후 일제에 체포 위기에 있던 김구 등 임정 요인의 피신을 도와 임시정부가 존속하는데 큰 역할을 함

ㅇ 이후에도 제2차 세계대전기 미국에서 한국독립운동을 지지하는 여러 활동을 이어감

□ 참고사항

ㅇ 대상자는 국가보훈부와 독립기념관의 독립유공자 발굴 업무에 따라 심사에 부의

ㅇ 남편 조지 애쉬모어 피치도 1968년 건국훈장 독립장에 서훈

| • (1968년 공적개요) 상해독립운동의 숨은 은인인 피취 목사의 영식(令息)으로 홍구공원 윤의사의거시 김구에게 자택을 은신처로 제공하고 자신이 운전하여 피신시키다. |

※ 홍보자료

① 피치 여사와 묘소 사진

(자료설명) 피치 여사의 사진과 피치 부부의 묘비. 묘소는 미국 뉴욕 에식스 티콘데로가에 위치했으며, 그녀의 남편 조지 애쉬모어 피치도 건국훈장 독립장(63)에 추서되었다.

|

|

<묘비 원문>

조지 애쉬모어 피치(George Ashmore Fitch)

출생 : 1883년, 중국 수저우

사망 : 1979년

헤이즐 제랄딘 타운센드 피치(Hazel Geraldine Townsend Fitch)

출생 : 1892년, 미국 미시간주 사닐락(Sanilac) 카운티 포레스터

사망 : 1976년

* 출처 : 파인드그레이브(findgrave-https://www.findagrave.com/memorial/150081514/geraldine-fitch)

❷ 고(故) 김술근 선생

| 유공자명 | 생년월일 | 본 적 | 훈 격 |

| 사망년월일 | 주 소 | ||

김 술 근 (金述根) | 1898.02.24. | 평남 대동 | 건국훈장 애족장 |

| 1978.05.10. | 경기 고양 |

□ 공적개요

ㅇ 1919년 3월 서울에서 연희전문학교 재학 중 파고다 공원의 독립선언식을 참관하고, 이후 종로 일대를 지나며 독립만세를 외치며 시위행진을 하다 체포되어 징역 6월을 받음.

ㅇ 1929년 대한인국민회 학생총회 보스턴지방회 회장과 1930년 뉴욕 학생대회 준비위원으로 활동하고, 1942년 9월 독립운동 지원을 위해 미군에 자원 입대함

□ 활동의 의의

ㅇ 학생 신분으로 국내에서 3.1운동에 참여하고, 이후 미국으로 건너가 독립운동을 이어간 특별한 사례

ㅇ 특히, 독립운동을 위해 미군에 자원 입대하여 활동을 지속한 점이 주목됨

□ 참고사항

ㅇ 대상자는 국가보훈부와 독립기념관의 독립유공자 발굴 업무에 따라 심사에 부의

ㅇ 옥고기간은 8개월 18일이나, 3.1운동 및 이후의 미주지역에서의 활동을 감안하여 공적심사위원회에서는 건국훈장 애족장 의결

※ 홍보자료

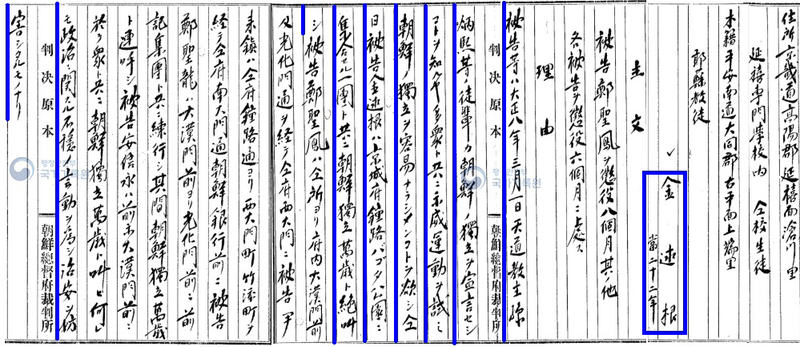

① 「판결문」(경성지방법원 : 1919.5.13.)

(자료설명) 선생이 1919년 3월 1일 서울 종로 파고다공원 등에서 연희전문학교 학생들과 시위를 주도한 내용이 기재되어 있다.

<원문>

피고들은 1919년 3월 1일 천도교 교주 손병희 등의 무리가 조선의 독립을 선언한다는 것을 알고 다수 군중과 함께 시위운동을 시도하여 조선의 독립을 용이하게 하고자, 같은 날 피고 김술근은 경성부 종로 파고다공원에 집합한 무리와 함께 조선 독립만세라 절규하고 (중략) 모두 정치에 관한 불온한 언동을 하여 치안을 방해한 자들이다.

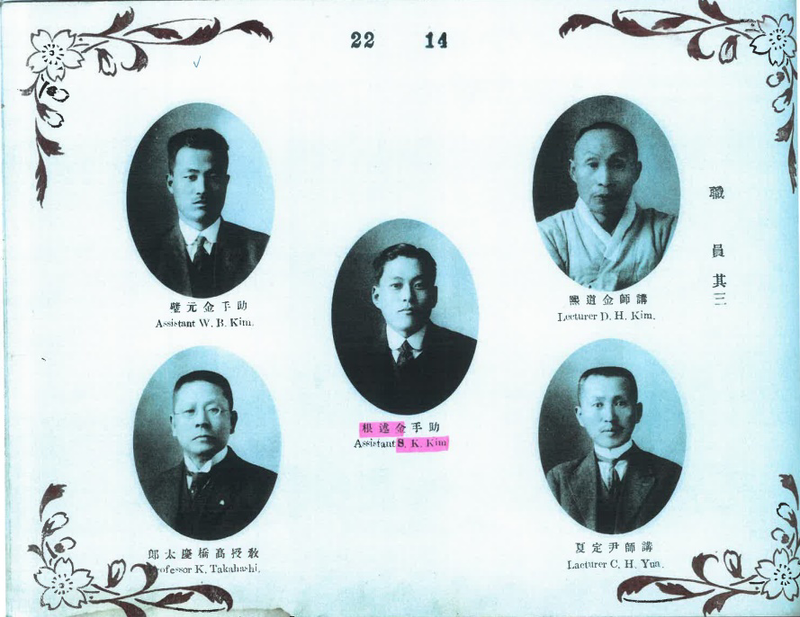

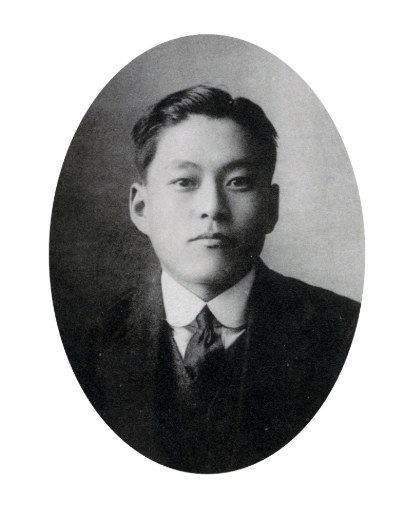

② 『연희전문학교 졸업앨범』(1922, 연세대학교 기록관 소장)

(자료설명) 선생이 재학한 연희전문학교의 졸업앨범이다. 졸업 당시 김술근 선생의 모습을 확인할 수 있다.

|

|

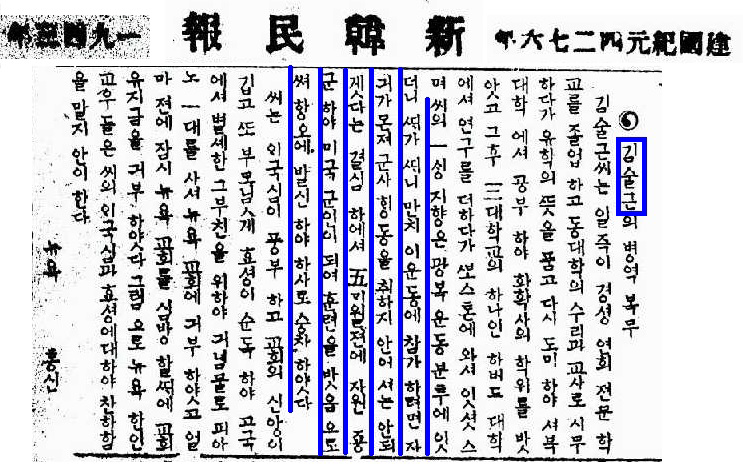

② 『신한민보』1943년 2월 4일자, 「김술근의 병역 복무」

(자료설명) 미주에서 발행된 1943년 2월 4일자 『신한민보』기사이다. 김술근 선생의 미군 자원입대에 관한 내용이 보도되었다.

|

<원문>

○ 김술근의 병역 복무

김술근씨는 일찍이 경성 연희전문학교를 졸업하고 동 대학의 수리과 교사로 시무하다가 유학의 뜻을 품고 다시 도미하여 서북대학에서 공부하여 화학사의 학위를 받았고 그후 3대 학교의 하나인 하버드 대학에서 연구를 더하다가 보스턴에 와서 있었으며 씨의 일생 지향은 광복운동 분투에 있더니, 때가 때니만치 이 운동에 참가하려면 자기가 먼저 군사행동을 취하지 않아서는 안 되겠다는 결심 하에서 4개월 전에 자원 종군하여 미국군인이 되어 훈련을 받음으로써 항오에 발신하여 하사로 승차하였다. (하략)

❸ 고(故) 김창준 선생

□ 포상 대상

| 유공자명 | 생년월일 | 본 적 | 훈 격 |

| 사망년월일 | 주 소 | ||

김 창 준 (金昌俊) | 1899.11.13. | 충북 제천 | 건국훈장 독립장 |

| (1932년) | (중국 장백현) |

□ 공적개요

ㅇ 1922년 9월 중국 장백현에서 광정단원으로 소대장 강승경 등과 함께 함남 삼수군의 영성주재소 일본인 경찰 3명을 공격하고

ㅇ 1924년 1월 말 북로군정서 모연대장 이홍래의 명령에 따라 중국 왕청현 세린하 일대에서 군자금 모집 활동을 하다 체포되어 징역 15년을 받음

※ 형집행정지 출옥 후 순국 추정

□ 활동의 의의

ㅇ 대상자는 1920년대 초부터 중국 만주지역에서 무장단체 광정단과 북로군정서 대원으로, 국내를 넘나들며 조국 독립을 위해 일본 경찰과 교전하고 군자금 모집 활동을 진행

ㅇ 대상자의 활동은 1920년대 중국 만주지역 무장투쟁의 일면을 보여주는 것으로, 한인들의 독립의식 향상에 기여

□ 참고사항

ㅇ 대상자는 1925년 체포되어 징역 15년을 받고 6년여의 옥고를 치르던 중 폐결핵으로 형집행정지 출옥

ㅇ 당시 가출옥 관계 서류에는 대상자가 생명을 보존할 수 없을 것으로 기록되어 있어 출옥 후 순국하였을 것으로 추정

ㅇ 대상자의 독립장 서훈은 2020년 이후 5년 만으로 의미가 있음

ㅇ 동일 활동 관련자 이홍래는 1963년 독립장, 강승경은 2009년 애국장 서훈

※ 홍보자료

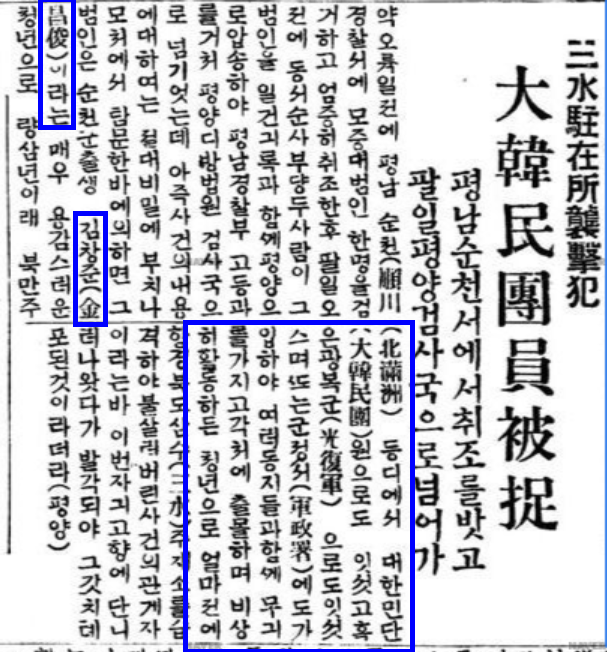

① 「동아일보」(1925.4.10.)

(자료설명) 대상자의 체포 사실을 보도한 기사이다. 대상자의 이력과 함께 그의 성격이 매우 용맹하여 여러 독립군 단체에서도 적극적으로 활동하였다는 사실을 알 수 있다.

<원문>

「三水駐在所 습격범 大韓民團員 被捉」

(상략) 그 범인은 순천군 출생 金昌俊이라는 매우 용감스러운 청년으로 2, 3년 이래 북만주 등지에서 대한민단원으로도 있었고 혹은 光復軍으로도 있었으며 또는 軍政署에도 가입하여 여러 동지들과 함께 무기를 가지고 각처에 출몰하며 비상히 활동하던 청년으로 얼마 전에 함경북도 三水주재소를 습격하여 불살라버린 사건의 관계자라는 바 이번 자기 고향에 다니러 나왔다가 발각되어 그같이 체포된 것이라더라.

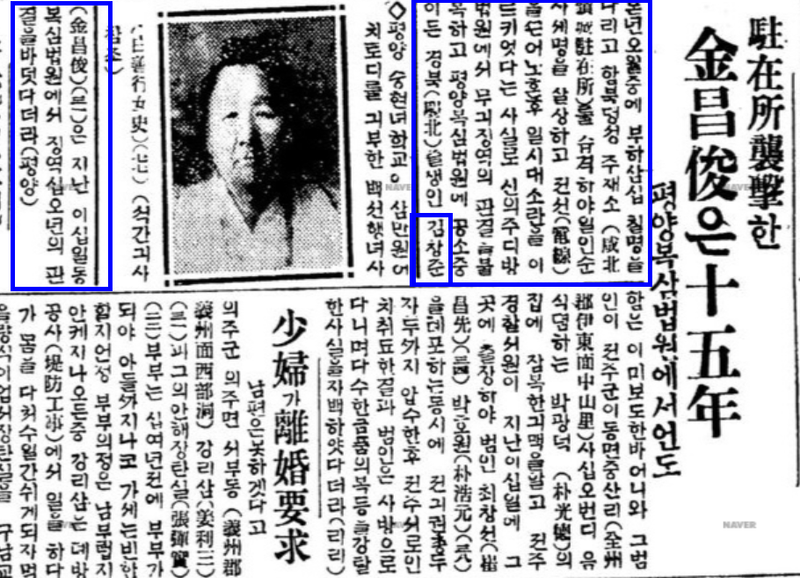

② 「조선일보」(1925.10.24.)

(자료설명) 대상자가 징역 15년 형을 받은 내용을 보도한 기사이다. 대상자가 주재소 습격 등의 무장투쟁 내용을 확인할 수 있다.

<원문>

「주재소 습격한 金昌俊은 15년, 평양복심법원에서 언도」

(상략) 본년 5월 중에 부하 37명을 데리고 함북 영성주재소를 습격하여 일인 순사 세 명을 살상하고 전신을 끊어 놓은 후 일시 대소란을 일으켰다는 사실로 신의주지방법원에서 무기징역의 판결을 불복하고 평양복심법원에 공소 중이던 김창준(31)은 지난 20일 同 복심법원에서 징역 15년의 판결을 받았다더라.

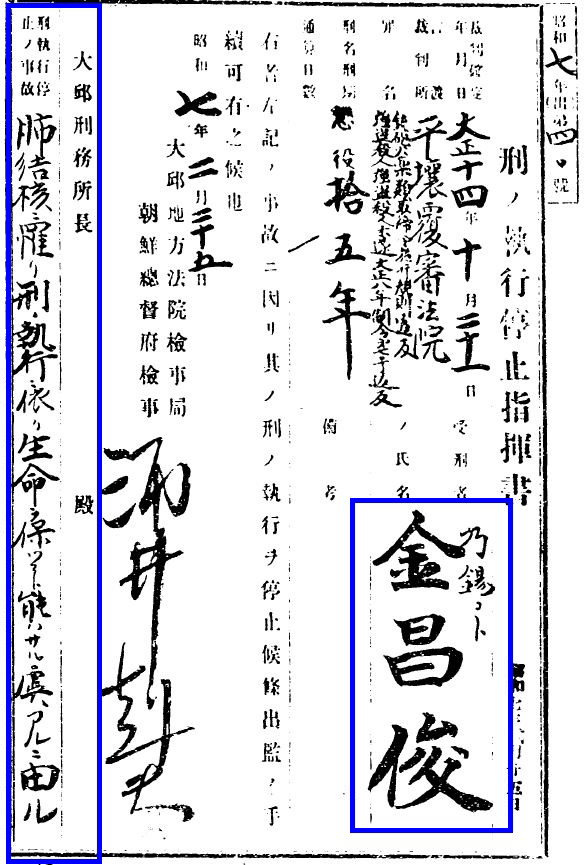

③ 대상자의 「형집행정지지휘서」(1932.2.25.)

(자료설명) 대상자가 옥고를 치르던 중 폐결핵으로 인해 생명을 보존할 수 없어 형의 집행을 정지한다는 내용을 확인할 수 있다. 대상자는 실제로 형집행정지로 출옥하였으나, 곧 순국한 것으로 추정된다.

<원문>

다음의 자는 다음의 사고로 인하여 형의 집행을 정지하고 출감 수속을 허가함.

◦형 확정연월일 : 1925. 10. 21.

◦언도재판소 : 평양복심법원

◦죄명 : 銃砲火藥取締令施行規則 위반, 强盜, 殺人, 大正8年 制令 제7호 위반

◦형명형기 : 징역 15년

◦피고인의 씨명 : 金昌俊(이명 : 金乃錫)

◦형집행정지 사유 : 폐결핵에 걸려 刑집행에 의해 생명을 보존할 수 없을 우려가 있음.

❹ 고(故) 안순필 일가 6명

□ 포상 대상

유공자명 | 생년월일 | 주요 활동 | 비고 |

사망년월일 | |||

김 원 경 | 1883.07.18 | 1938~48년 대한여자애국단 아바나 지부 단장 등 | 안순필의 부인 |

미상 | |||

안 군 명 | 미상 | 1916년 대한인국민회 메리다지방회 회원, 1941년 아바나지방회 독립금 수봉위원 등 | 안순필의 아들 |

미상 | |||

안 정 희 | (1913.03.18.) | 1945년 대한여자애국단 아바나 지부 단장 등 | 안순필의 딸 |

미상 | |||

안 홍 희 | (1919년) | 1937년 대한인국민회 아나바지방회 사교위원, 1941년 대한여자애국단 아바나지부 서기 등 | 안순필의 딸 |

미상 | |||

안 재 명 | (1910년) | 1937년부터 대한인국민회 아나바지방회 회원, 구제위원 등으로 | 안순필의 아들 |

미상 | |||

안 수 명 | (1924년) | 1944년 대한인국민회 아나바지방회 선전위원, 1945년 재큐한족단 부서기 등 | 안순필의 아들 |

2025.3.21 |

□ 활동의 의의

ㅇ 한국독립운동은 국내뿐만 아니라 해외 각지에서도 진행되었으며, 그 중 쿠바지역은 미국으로 이주했던 한인들이 멕시코를 거쳐 정착하며 한인사회를 형성

ㅇ 쿠바로 이주한 한인들은 제2차 세계대전 시기 열성적으로 한국 독립운동 위해 다방면에서 노력하였으며, 안정희 일가의 활동은 전형적인 모습이라고 할 수 있음

□ 참고사항

ㅇ 대상자는 국가보훈부의 독립유공자 발굴 업무에 따라 심사에 부의

ㅇ 안순필 선생은 2023년 건국포장, 안옥희(안순필의 딸) 선생은 2021년 대통령표창 포상

• (안순필) 1921년 대한인국민회 쿠바 마나티지방회 부회장, 1937년 아바나지방회 집행위원 겸 대표, 1938년 동 지방회 대표 겸 국어학교 교장 등 활동 • (안옥희) 1937년부터 쿠바에서 대한인국민회 아바나지부 사교위원과 대한여자애국단 아바나지부 서기 등으로 활동 |

※ 홍보자료

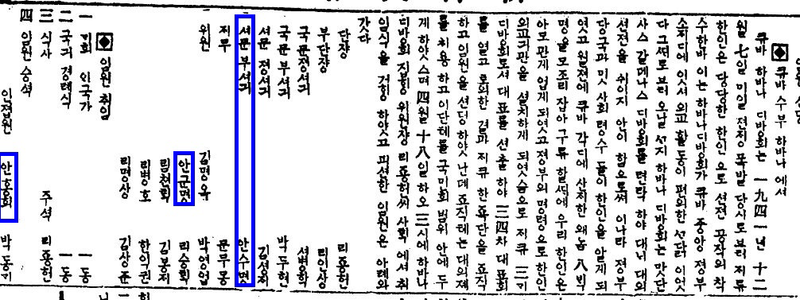

① 「신한민보」(1943.5.13)

(자료설명) 신한민보에 기록된 재큐한족단 결성 기사, 대한인국민회 아바나 지방회는 독립운동 지원을 위해 재큐한족단을 조직하였는데, 당시 임원으로 안군명, 안수명, 안홍희 선생의 이름이 확인된다.

|

<원문>

쿠바 하바나지방회는 1941년 12월 7일 미일전쟁폭발 당시로부터 재류 한인은 당당한 한인으로 선전공작의 착수한바 이는 하바나지방회가 쿠바 중앙정부 소재지에 있어 외교활동이 편의한 까닭이었다. (중략) 월 전에 쿠바 각지에 산재한 왜놈 8백 명을 모조리 잡아 구류할 때에 우리 한인은 아무 관계 없게 되었고 정부의 명령으로 한인 외교기관을 설치하게 되었음으로 재쿠 3개지방회로서 대표를 선출하여 3.4차 대표회를 열고 토의한 결과 재쿠한족단을 조직하고 임원을 선정하였는데 조직에는 대의제를 채용하고 이 단체를 국민회 범위 안에 두게 하였으며 (중략) 피선한 임원은 아래와 같다. (중략)

부서기 안수명, 위원 안군명, 인접원 안홍희(이외 명단 생략)

❺ 3.1운동 단체 포상(충남 청양군 정산면) 총 62명

□ 사건개요

ㅇ 1919년 4월 5일 충남 청양군 정산면 서정리 정산시장에서 독립만세운동에는 약 700여명의 인원이 참여한 것으로 전해지며, 정산면 만세운동에 참여하여 태형을 받은 인물이 150여 명으로 추산됨

ㅇ 그 중 태형을 받고 여독으로 순국한 정연봉(태 90도) 이봉식(태 90도) 최상등(태 70도) 선생은 건국훈장 애족장 의결

ㅇ 그 외 독립만세운동에 참여하다 체포되어 태형을 받은 최인섭 선생 등 59명은 대통령표창 의결

□ 활동의 의의

ㅇ 1919년 4월 충남 청양군 정산면의 만세 시위는 매우 치열하게 진행된 충청지역의 대표적인 만세운동으로, 대상자들은 적극적으로 만세시위에 참여

ㅇ 특히, 정산면의 사례를 통해 조선총독부가 신체의 자유를 제한하는 형벌인 징역형 대신 폭력적인 형벌인 태형을 식민지 한국인에게 광범위하게 부과하였음을 확인할 수 있음.

□ 참고사항

ㅇ 충남 청양군 정산면 지역의 포상은 국가보훈부의 『범죄인명부』발굴・수집을 통해 진행된 것으로,

ㅇ 『범죄인명부』는 국가보훈부의 자료 발굴에 따라, 1995년 최초로 발굴을 시작하였으며, 정산면의 경우 2001년 충남서부보훈지청 추가 발굴과 2025년 국가보훈부의 전수 조사를 통해 자료를 발굴・수집

ㅇ 이후 독립유공자 포상 가능자에 대한 심사 부의 및 포상 의결

※ 홍보자료

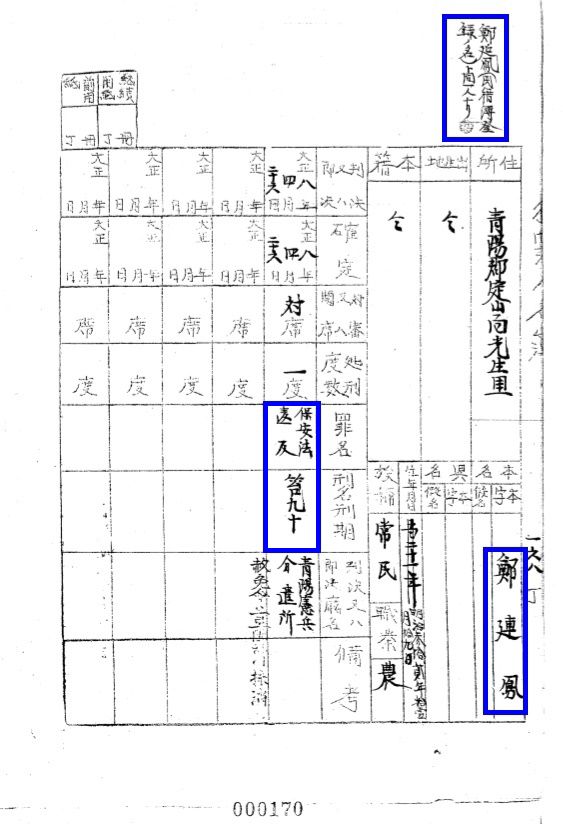

① 정연봉 선생의 「범죄인명부」(청양헌병분견소, 1919)

(자료설명) 청양헌병분견소에서 작성한 「범죄인명부」에는 당시 만세운동에 참여하다 체포되어 처분을 받은 인물들의 인적사항과 처분 내용 등이 기록되어 있다. 해당 자료는 정연봉 선생의 기록이다.

|

<원문>

◦ 성명 : 정연봉(鄭連鳳, 1899. 11. 19.생) 상민·농

본적·출생지·주소 : 충남 청양군 정산면 광생리

◦ 판결 또는 결정 : 1919. 4. 26.

◦ 확정 : 1919. 4. 26.

◦ 죄명 : 보안법 위반

◦ 형명형기 : 태 90도

◦ 판결 또는 즉결청명 : 청양헌병분견소

※ 정연봉(鄭延鳳)(민적부 등록된 이름)과 동일인임.

❻ 고(故) 황사선・김옥석 선생

□ 인적사항

유공자명 | 생년월일 | 본 적 | 훈 격 |

사망년월일 | 주 소 | ||

황 사 선 (黃思宣) | 1884.09.10. | 평북 의주 | 건국훈장 애족장 |

1974.06.10. | 미국 샌프란시스코 | ||

김 옥 석 (金玉石) | 1903.07.04. | 평북 선천 | |

미 상 | 미국 샌프란시스코 |

□ 공적개요

ㅇ (황사선) 1913년 대한인국민회 북미지방총회 대표원, 1915년 대의원회 의장, 1915~1916년 부회장, 1920~1921년 부회장, 1922년 구제원, 1928년 부회장, 1932~1933년 부회장, 1934‧1936년 학무, 1937‧1944년 중앙집행위원 등으로 활동함.

ㅇ (김옥석) 1919년 11월 평남 평양 숭의여학교 재학 중 독립만세운동에 참여하다 체포되어 징역 4월을 받음.

1944년 미국 캘리포니아주 샌프란시스코에서 대한여자애국단 샌프란시스코지부 단장 등으로 활동함

□ 활동의 의의

ㅇ 황사선은 목사로서 재미한인사회의 결속과 조국 독립을 위해 헌신

ㅇ 김옥석은 국내에서 독립만세에 참여하다 옥고를 치른 이후 미주로 이주하여 재미 한인 여성 사회의 주도적 역할

※ 두 분은 부부 독립운동가라는 점에서 주목

□ 참고사항

ㅇ 황사선・김옥석 선생은 국가보훈부의 자금지원 용역 사업 등 발굴 업무에 따라 공적심사를 진행하였으며, 부부로서 2025년 광복절 계기 심사에서 포상을 의결

※ 홍보자료

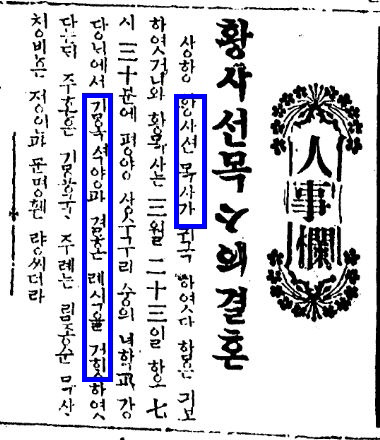

① 「신한민보」(1933.4.16.)

(자료설명) 1933년 3월 황사선 선생과 김옥선 선생의 결혼을 보도한 신한민보 기사이다. 황사선 선생은 국내에 체류 중이던 1933년 평양에서 김옥석 선생이 재학했던 숭의여학교 강당에서 결혼식을 올렸다. 이후 두 사람은 다시 미국으로 건너가 독립운동을 이어나갔다.

|

<원문>

황사선 목사의 결혼

상항(샌프란시스코) 황사선 목사가 귀국하였다 함은 기보하였거니와 황목사는 3월 23일 하오 7시 30분에 평양 상수구리 숭의여학교 강당에서 김옥석양과 결혼 예식을 거행하였는데 (하략)

❼ 고(故) 최종유 선생

□ 인적사항

유공자명 | 생년월일 | 본 적 | 훈 격 |

사망년월일 | 주 소 | ||

최 종 유 (崔鍾有) | 1923.06.10. | 경기 파주(장단) | 건국훈장 애족장 |

미 상 | 서울 마포 |

□ 공적개요

ㅇ 1940년 서울에서 조선총독부 승강기 운전수로 근무하던 중 최명근 등과 독립운동 방안을 협의하고, 정무총감 앞으로 발송된 기밀문서를 반출하다 체포되어 징역 8월을 받음(실옥고 1년 2개월 10일)

□ 활동의 의의

ㅇ 최종유 선생은 조선총독부에서 근무 중 동지들과 민족주의 그룹을 결성하고 독립 의식을 키워나간 독특한 사례로 일제 식민통치의 중심에서도 조선인들의 독립 의지가 높았음을 보여줌

ㅇ 일제도 조선 최고 관청에서 벌어진 독립운동에 대해 엄중하게 반응하여 경계한 사실이 자료에서 확인되어 당시 일본의 충격을 알 수 있음 * 「思想에 관한 情報(12)」, 「경성지방법원 형사사건 기록 495」 등 확인

□ 참고사항

ㅇ 대상자는 국가보훈부와 독립기념관의 독립유공자 발굴 업무에 따라 심사에 부의

ㅇ 대상자와 함께 독립 방안을 논의하고 실행에 옮겼던 최명근은 2008년 건국훈장 애족장에 서훈

* 경천중, 최영순 선생은 25년 순국선열의 날 계기 심사 예정

※ 홍보자료

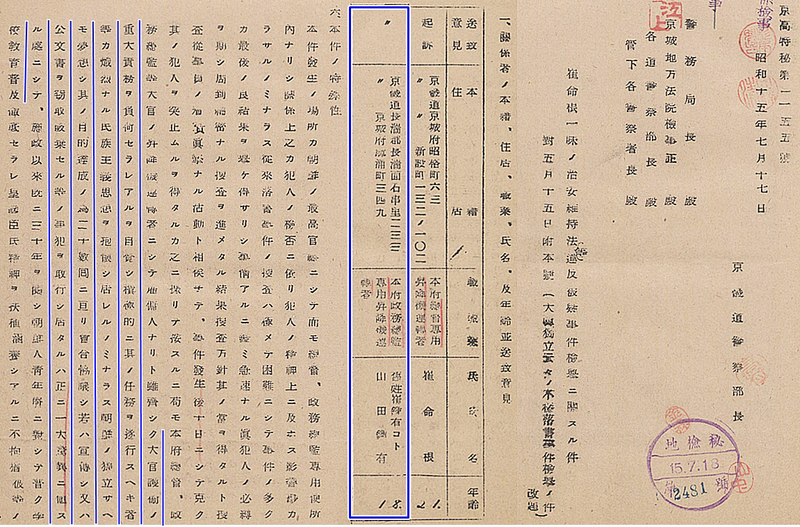

① 『사상에 관한 정보(12)』(1940.7.17.)

(자료설명) 일본이 작성한 정보문서로, 당시 최종유 선생의 인적사항 등과 선생의 활동에 대해 충격을 받은 일제의 시각을 읽을 수 있다.

|

<원문>

◦ 최명근 일파의 치안유지법 위반 피의사건 검거에 관한 건(경기도경찰부 : 1940.7.17.)

1. 관계자의 본적․주거․직업․씨명, 연령 및 송치의견

송치의견 : 기소

본적 : 경기도 장단군 장단면 석곶리 233

주거 : 경기도 경성부 마포정 349

직업 : 본부 정무총감사용 승강기 운전자

씨명․연령 : 山田鍾有(舊名 최종유, 18)

6. 본건의 특수성

(상략) 본부 총독․정무총감 등 대관의 승강기 운전자로 고용되어 대관 호위의 중대 책무를 지고 있고 적극적으로 그 임무를 수행해야 하는 자가 치열한 민족주의 사상을 품고 있을 뿐만 아니라 조선독립을 몽상하여 그 목적달성을 위해 20여 차례에 걸쳐 회합․협의 혹은 선전하고, 공문서를 절취․파기하는 등 범죄를 감행한 것은 정말로 놀라운 바이다. (하략)

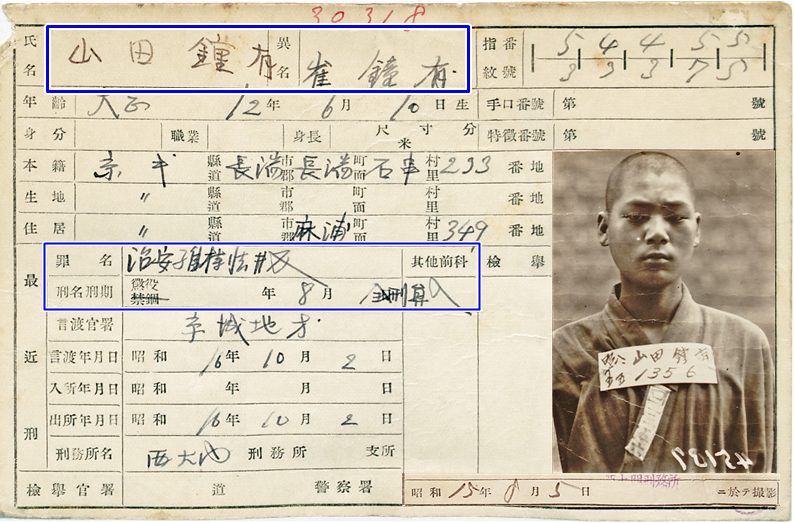

② 최종유 선생의 『일제감시대상인물카드』

(자료설명) 1940년 8월 5일 촬영된 최종유 선생의 사진과 일제로부터 받은 처분 사항 등이 확인된다.

|

<원문>

◦ 씨명 : 산전종유(1913. 6. 10.일생) 이명 최종유

본적․생지 : 경기도 장단군 장단면 석곶리 233

주소 : 경기도 마포정 349

◦ 죄명 : 치안유지법 위반

◦ 형명형기 : 징역 8월(全 형기 산입)

◦ 언도년월일 : 1941. 10. 2.

◦ 출옥년월일 : 1941. 10. 2.

◦ 언도관서 : 경성복심법원

(※ 1940.8.5. 서대문형무소에서 촬영)

❽ 고(故) 김현일・이종흥 선생

□ 인적사항

| 유공자명 | 생년월일 | 본 적 | 훈 격 |

| 사망년월일 | 주 소 | ||

김 현 일 (金賢一) | 1922.01. 16. | 황해 신계 | 건국포장 |

| 미 상 | 미국 하와이 | ||

이 종 흥 (李鍾興) | 1904.05.23. | 황해 서흥 | |

| 미 상 | 미국 하와이 |

□ 공적개요