AI 시대, 기본소득은 인류소득으로

이 말은 단순한 구호가 아니라, 인류 문명이 새로 써 내려가야 할 윤리의 첫 문장이다.

오늘날 인공지능은 사람들의 삶 깊숙이 들어와 있다.그것은 우리의 언어를 배우고, 행동을 모방하며, 생각의 틀을 재구성한다.

AI는 수많은 사람의 글과 사진, 영상, 그리고 클릭 하나하나를 학습하며 성장한다.

즉, AI는 인류 전체의 축적된 지혜와 경험으로 생존하고 있는 존재다.

그러나 그 부를 소유하고 있는 것은 인류가 아니라,소수의 거대 기술 자본이다.

AI는 인류의 지식으로 부를 쌓는다

AI가 만들어내는 결과물은 단순한 알고리즘의 산물이 아니다.그 밑바탕에는 인류의 모든 데이터가 녹아 있다.

아이의 목소리, 농부의 발자국, 예술가의 붓질, 교사의 설명,심지어는 온라인에 남긴 한 줄의 댓글까지 AI의 학습에 쓰인다.

그런데 정작 그 데이터를 제공한 사람들은 아무런 대가를 받지 못한다.데이터를 제공한 국민, 소비자, 이용자는 그저 ‘무료 사용자’로 취급된다.

AI의 성과는 몇몇 기술 기업의 이윤으로 집중되고,그 수익은 주주와 투자자에게만 흘러들어간다.

이것이 바로 AI 시대의 새로운 불평등 구조다.

부익부 빈익빈의 새로운 얼굴

AI는 이미 인간의 노동을 대체하기 시작했다.

은행 창구, 편의점 계산대, 기사 작성, 번역, 상담, 심지어 예술 창작까지 AI가 점령하는 분야는 날로 늘고 있다.

문제는 그 과정에서 일자리가 줄고, 소득이 줄며, 데이터 부는 한쪽으로 몰린다는 점이다.

AI는 효율을 높이지만, 그 이익은 나누어지지 않는다.기술의 진보가 인류의 번영으로 이어지지 않는다면,그 문명은 오래가지 못한다.

지금의 AI 경제 구조를 그대로 두면,부익부 빈익빈의 격차는

세대와 대륙을 넘어 지구촌에 영원히 고착될 것이다.

기본소득은 인류소득으로

이제 우리는 새로운 발상의 전환이 필요하다.기본소득은 더 이상 “복지”의 문제가 아니라,

AI 시대의 지속 가능한 분배 시스템이다.

AI가 인류의 데이터를 이용해 부를 창출했다면,그 부는 인류 전체의 몫으로 돌아가야 한다.

그것이 바로 ‘인류소득(Humanity Income)’의 개념이다.

이재명 대통령이 오래전부터 강조해온 기본소득은 단지 가난한 사람을 돕는 제도가 아니라,

모든 국민이 사회의 가치 생산에 참여하고 있음을 인정하는 새로운 사회 계약의 표현이다.

AI가 인간의 지식을 상속받았다면,그 부에 대해서도 세금을 내야 한다.

그 세금이 모여 기본소득 형태로 국민 모두에게 환원될 때,비로소 기술은 인간의 편에 설 수 있다.

국가는 ‘데이터 정의의 산타’가 되어야

산타클로스가 세상의 아이들에게 공평하게 선물을 나누어주듯,

국가 역시 AI 시대에는 데이터의 공정한 배분자가 되어야 한다.

누군가는 데이터를 생산하고, 누군가는 그 데이터를 통해 이익을 얻는다.

그 흐름을 공정하게 조정하고,부를 다시 사회로 돌려주는 일이 바로 현대 국가의 새로운 역할이다.

국가는 이제 더 이상 산업과 노동만을 과세의 기준으로 삼을 수 없다.

데이터세를 도입하여,AI 기업이 인류의 지식을 사용한 만큼 그 몫을 사회 전체에 환원하도록 해야 한다.

그 재원이 기본소득으로 이어질 때,우리는 기술로 인한 상처가 아닌 기술로 나누는 따뜻한 세상을 만들 수 있다.

산타의 메시지

AI는 인류의 손으로 만들어졌고, 인류의 지식으로 자라났다.

그렇다면 AI가 낳은 부도 인류에게 돌아가야 한다.

기본소득은 단순한 복지가 아니라,AI 시대를 위한 인류의 윤리적 계약서다.

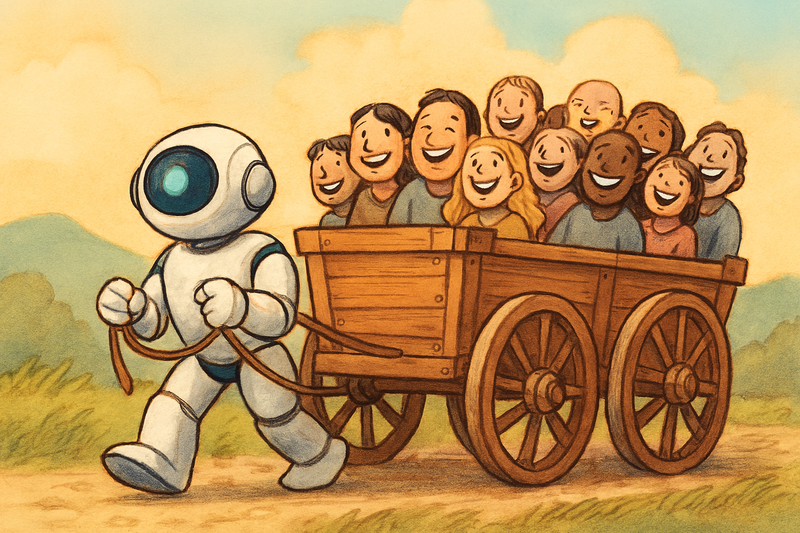

그것이 지켜질 때,기술은 인간을 대체하지 않고,인간을 돕는 친구가 될 것이다.

산타는 믿는다.

기계의 손이 아무리 정교해져도,나눔의 마음은 인간만이 가진 가장 위대한 기술이라는 것을.