폐광에서 트레킹 코스, 전시관, 카페로.한국 강원도의 기적

산타뉴스 성주연 기자 기획 특집

대한민국 강원도. 광산이 문을 닫은 뒤, 사람들도 떠났다. 남은 건 무너진 갱도, 풀에 덮인 마을, 멈춘 시간뿐이었다. 하지만 몇몇 사람들은 떠나지 않았다. 대신, 그들은 새로운 길을 열었다.

바로 ‘운탄고도 1330’

과거 광부들이 석탄을 나르던 170km의 산길이 이제는 한국을 대표하는 트레킹 코스가 됐다.

정선, 태백, 삼척, 영월 — 폐광지 네 곳을 잇는 이 길은 과거의 노동과 자연, 그리고 현재의 사람들을 연결하는 회복의 통로다.

과거의 흔적 위에 펼쳐진 새 풍경

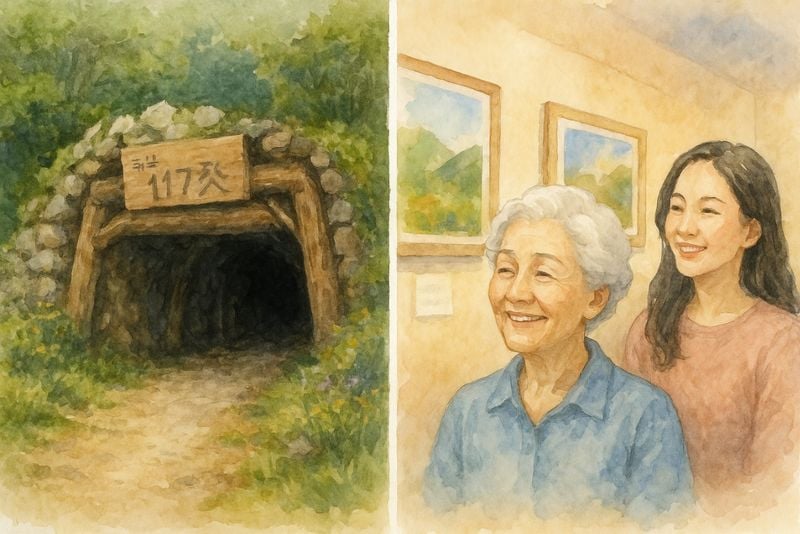

운탄고도의 중간, '1,177m 고지에 복원된 갱도 체험관(1177갱)'이 있다.

어둠을 헤치고 광물을 캐던 터널은 이제, 아이들이 안전모를 쓰고 역사 이야기를 듣는 교육의 공간이 되었다. 그 아래 연못 하나. 한때 광부들의 아내들이 무사귀환을 기도하던 자리다.

눈물 젖은 그 자리 위에도, 지금은 산책길과 안내판, 벤치와 꽃이 놓였다.

마을엔 게스트하우스와 전시관, 그리고 작은 카페가 들어섰다. 벽에 그려진 광부들의 모습, 오래된 도구들이 전시된 공간, 야외 테이블에서 커피를 마시는 여행자들…

한때 ‘끝났다’던 마을이 이렇게 사람의 기척을 다시 품고 있다.

일본의 현실과 마주보다

한편, 일본 전역 — 특히 지바현 같은 농촌 지역은 금 ‘인구 0’이라는 현실적인 위기와 맞서고 있다. 출산율 저하, 청년 인구 유출, 지방 소멸이라는 단어는 더 이상 미래의 이야기가 아니다.

폐교, 폐점, 무인 마을. 지바의 많은 지역은 ‘멈춘 시간’ 속에서 헤매는 중이다.

그러나 강원도 폐광촌의 변화는 조용히 묻는다. > “그 땅은 정말 끝난 걸까요?”

회복은 거창한 변화가 아닌, ‘있는 것’에서 시작됐다. 강원도의 주민들은 거대한 프로젝트를 벌인 게 아니다. 그저, 자신들이 살아온 땅에 대한 기억을 다시 꺼낸 것이었다.

폐광지 → 트레킹 코스 → 갱도 → 역사 체험관 → 남겨진 마을 → 게스트하우스, 전시관, 작은 카페. 화려하진 않지만, 진심은 분명했다. 그 길을 만든 건 외부 전문가가 아니라, 남아 있던 주민들이었다. 벽화도, 꽃길도, 안내판도 모두 마을 손으로 직접 만들었다.

세계도 같은 고민, 같은 답을 찾는다

독일 루르 지역은 탄광지대를 현대미술과 공연예술 중심지로 탈바꿈시켰다. 영국 더럼은 탄광의 기억을 ‘체험형 박물관’으로 보존했다. 미국 펜실베이니아는 폐광지 일부를 생태공원과 교육공간으로 전환했다. 이들과 비교해도 강원도는 짧은 시간, 밀도 높은 변화로 주목받는다. 이 변화는 더딘 복원이 아닌, 살아 있는 ‘재사용’이었다. “마을을 없애지 않고도, 새롭게 만들 수 있다는 걸 보여줬습니다.” – 도시재생 국제포럼 관계자

지바현도, 아직 기회는 남아 있다

지바의 바닷가, 폐선된 철로, 오래된 어촌 마을. 지금은 멈춰 있지만, 그 안엔 여전히 서사가 있다.

‘다시 연결될 수 있는 이야기의 조각’들이 남아 있다는 뜻이다.

강원도의 길이 그랬듯, 지바도 다시 이어질 수 있다. “길은 없었다. 그래서 우리는 만들었다.”

소멸은 피할 수 없는 결말이 아니다. 그곳에 누군가의 기억이 있고, 걸을 수 있는 길이 있다면

버려진 마을도 다시 살아난다. 폐광에서 트레킹 코스로, 갱도에서 전시관으로, 버려진 마을에서 커피 향이 퍼지는 거리로. 한국 강원도의 기적은 ‘가능성’이 아니라, 이미 시작된 현실이다.